Q8 • Yves-Charles MAILLARD, MASSY, le 14/12/2010

La gare TGV de MASSY a été imposée par "le politique"; laSNCF souhaitait "un barreau SUD plus au SUD" . Dans le nouveau shéma la gare de MASSY va t-elle perdre de son importance ?

Le Maître d'ouvrage, le 20/12/2010,

Réponse de RFF :

Le projet Interconnexion Sud conserve, dans tous ses scénarios, la desserte de la gare TGV de Massy et la création d’une nouvelle gare TGV à Orly.

Le modèle des gares TGV franciliennes connaît depuis une dizaine d’années un succès croissant qui permet, par effet d’entrainement, un fort dynamisme des TGV intersecteurs (8 % de croissance annuelle contre 4 % pour l’ensemble du trafic TGV). La clef de succès de ces gares TGV franciliennes réside notamment dans leur bonne connexion avec les réseaux de transport en commun (et en particulier avec les réseaux de transports structurants régionaux que constituent les RER) et une bonne connexion avec des équipements majeurs à l’échelle nationale : aéroport de Roissy ou Eurodisney.

Les gares TGV de Massy et d’Orly, bien que proches géographiquement, ne seraient pas concurrentes entre elles ; au contraire.

Selon nos études de trafic et socio-économiques, ces deux gares ont des fonctions complémentaires et distinctes :

- elles desserviront des territoires différents : Massy TGV capte sa clientèle principalement grâce au RER B et, à l’avenir, grâce également aux transports desservant Saclay ou Saint Quentin en Yvelines.

- Orly TGV captera sa clientèle grâce à l’aéroport (intermodalité air/fer) et à sa fonction territoriale. Massy n’est en effet pas une gare de correspondance train-avion (à peine 2 % du trafic air-fer provient de Massy, 98 % provient des gares parisiennes).

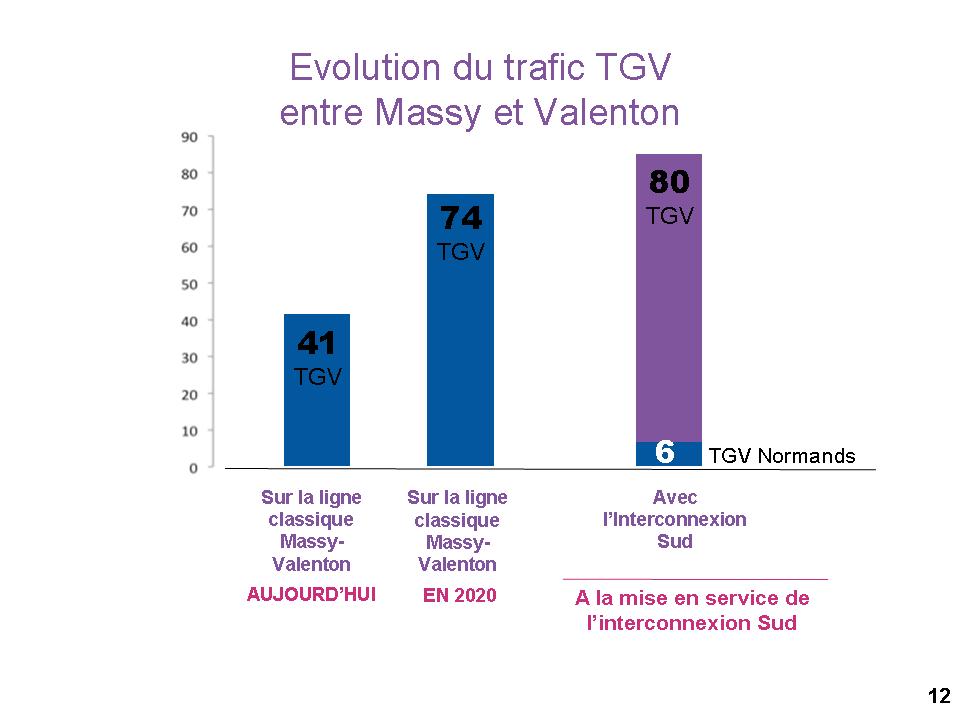

De surcroît, d'après nos estimations, la gare TGV d’Orly offrira à la gare TGV de Massy un effet de levier important en termes de développement. La création de nouvelles gares TGV situées sur l’Interconnexion sud (Orly et éventuellement une autre à Sénart ou Villeneuve-Saint Georges) appellera toujours d'après les résultats de nos études de trafic et socio-économiques un trafic intersecteur supplémentaire (entre 2 et 3.6 millions de voyageurs par an). Ainsi, si les opérateurs ferrovaires le décident, 12 TGV supplémentaires pourront circuler dès la mise en service de l’interconnexion sud. (cf. graphique ci-dessous : pour élargir cliquer ici ). Si de nouvelles gares TGV sont créées le nombre de TGV desservant la gare de Massy devrait augmenter.

Q21 • pierre BEUCHARD, DRAVEIL, le 22/12/2010

Je n'ai pas vu (mais j'ai peut-être parcouru le dossier trop vite) d'indications sur les parkings qui devraient être associés aux gares. Merci

Le Maître d'ouvrage, le 04/01/2011,

Réponse de RFF :

Lorsqu'un projet est au stade du débat public, les études techniques préparatoires au débat public permettent de définir des grands faisceaux de passage - et non des tracés précis - et également de vérifier la faisabilité des options envisagées. Cette considération est également valable pour les gares. Les caractéristiques du projet (voies, gares et aménagements autour des gares) seront précisées et optimisées au fur-et-à-mesure dans le cadre d’études postérieures au débat public si la poursuite du projet est confirmée.

Le dimensionnement et la localisation précise des parkings à réaliser autour des gares devront faire l’objet d’études d’aménagement plus détaillées. Ces études devront en particulier estimer plus finement le nombre de voyageurs se rabattant sur les nouvelles gares en voiture, et parmi eux, ceux nécessitant une place de parking.

A titre d'illustration, on peut noter qu’aujourd'hui à Massy, 61% de voyageurs TGV annuels se rendent à la gare en véhicule particulier, 34% en transport en commun et 5% en mode doux. Sur les 61% se rabattant en véhicule particulier, 21% (soient environ 300 000 voyageurs par an) ont besoin d’une place de parking longue durée (les 40% restants sont soit déposés par un tiers, soit déposés en taxi). Les gares TGV d'Orly et Villeneuve-Saint Georges devraient se situer dans les mêmes ordres de grandeur, quant aux proportions des modes de rabattements en gares.

Les proportions de rabattement de la gare TGV de Sénart devraient être davantage comparables à celles de Marne-la Vallée. A titre d'illustration, à Marne-la-Vallée, hors trafic "Disney", 70% des voyageurs accèdent à la gare TGV en véhicule particulier, 27% en transport en commun et 3% en modes doux.

Q43 • Fanny TERNAUX, ANTONY, le 04/01/2011

Pourquoi la gare TGV ne serait-elle pas sur Antony ?

Le Maître d'ouvrage, le 24/01/2011,

Réponse de RFF :

Pour RFF, Antony jouxtant Massy il ne semble pas opportun en terme d'accès la grande vitesse d'envisager une seconde gare TGV aussi prês de la gare TGV de Massy.

Une nouvelle gare TGV serait située à Orly (4 emplacements envisagés) afin d'améliorer les connexions entre le train et l'avion et de permettre l'accès à la grande vitesse pour les Franciliens. Une seconde gare située plus à l'Est sur le RER D dans les secteurs de Villeuneuve-saint-Georges ou de Lieusaint permettrait de desservir d'avantage de populations et d'emplois locaux.

Q54 • Michel BRAS, JUVISY SUR ORGE, le 06/01/2011

Quel est l'intérêt d'une gare intermédiaire après l'aéroport d'Orly et notamment à Lieusaint ?

Le Maître d'ouvrage, le 24/01/2011,

Réponse de RFF :

Le modèle des gares TGV franciliennes connaît depuis une dizaine d’années un succès croissant qui permet, par effet d’entrainement, un fort dynamisme des TGV intersecteurs (8 % de croissance annuelle contre 4 % pour l’ensemble du trafic TGV). La clef de succès de ces gares TGV franciliennes réside notamment dans leur bonne connexion avec les réseaux de transport en commun (et en particulier avec les réseaux de transports structurants régionaux que constituent les RER) et une bonne connexion avec des équipements majeurs à l’échelle nationale : aéroport de Roissy ou Eurodisney.

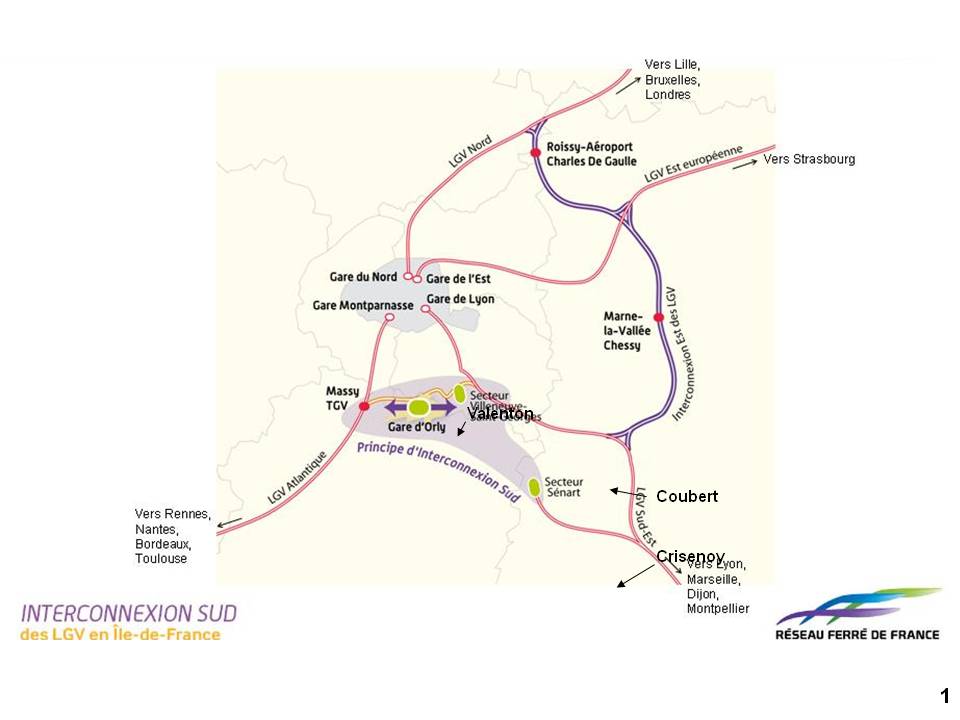

Le projet Interconnexion Sud conserve, dans tous ses scénarios, la desserte de la gare TGV de Massy et la création d’une nouvelle gare TGV à Orly. La création d'une deuxième gare est optionnelle et est soumise au débat. Cette deuxième gare se situerait, soit dans le secteur de Villeneuve-Saint-Georges, soit dans le secteur de Sénart.

Une deuxième gare TGV est un atout supplémentaire pour le projet dans la mesure où elle permet, selon nos estimations, d'améliorer l'accès à la grande vitesse à un bassin d'emploi et de population supplémentaire. Les gains d'accessibilité, et donc les gains de trafic qui en découlent, compensent largement la perte de temps de parcours du train occasionnée par un arrêt en gare.

L'intérêt de Lieusaint (ainsi que Villeneuve Saint-Georges) réside dans le fait que la gare pourra être connectée au RER D, et élargir ainsi sa couverture sur un large bassin de population et d'emploi. De plus, elle permettra à de nombreux usagers de la zone des gains de temps significatifs pour accéder à un TGV (aujourd'hui ces usagers sont obligés de passer par une gare parisienne). Enfin, elle pourra avoir un effet de levier sur le développement du secteur de Sénart, considéré comme un pôle majeur de développement par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France.

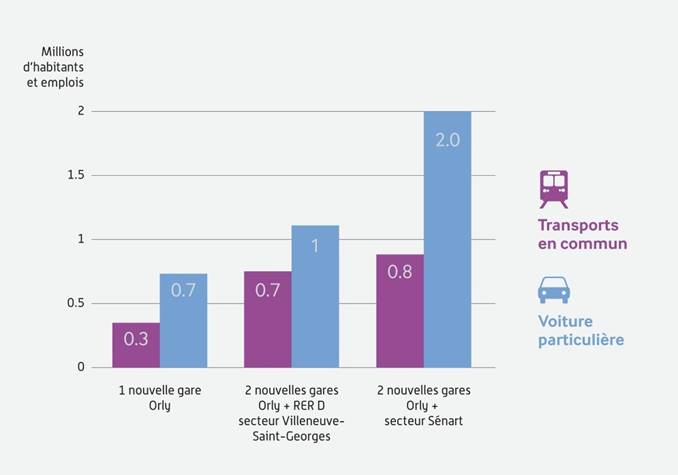

A titre d'illustration, d'après nos estimations, la gare de Lieusaint permet à 415 000 habitants et 165 000 emplois supplémentaires d'accéder à la grande vitesse en moins de 30 mn en transport en commun (en véhicule particulier la proportion est de 360 000 emplois et 1 050 000 habitants supplémentaires).

Q87 • BONNET L., SENARD, le 20/01/2011

Y'aurait-il d'autres projets autour des gares envisagées ? Qui dit développement dit emplois, y-a-t'il dès maintenant des ouvertures sur les sites envisagés ? Je veux dire des axes de développement fort qui ne demande que ça....?

Le Maître d'ouvrage, le 11/02/2011,

Réponse de RFF :

Pour RFF le succès d’une nouvelle gare TGV pour le développement territorial - et donc de création d'emploi - dépend certes des services ferroviaires qui lui sont associés mais surtout de la desserte en transports locaux et des opportunités d’aménagement que sa création propose aux acteurs locaux. Néanmoins RFF n’est pas mandaté pour aménager le territoire autour des gares, l'aménénagement du territoire est dévolu aux collectivités locales et opérateurs d'aménagement publics en lien avec les populations et acteurs socio-économiques locaux.

Les localisations des gares proposées par le projet Interconnexion Sud dans les secteurs d’Orly, de Villeneuve-Saint-Georges et de Sénart s'inscrivent dans cette logique en étant positionnées à des points stratégiques du Sud de l'Ile-de-France c'est-à-dire connectées avec des réseaux de transports locaux efficaces (RER C et D mais aussi autoroutes) et/ou de grands équipements (aéroport, zone d’activité). Elles sont également dans des secteurs en mutation où les acteurs locaux portent plusieurs projets de développement :

- A Orly : la gare TGV peut accompagner le développement d’un territoire structuré autour de l’aéroport d’Orly et du Min de Rungis. Ce pôle est aujourd’hui la seconde concentration d’emplois d’Ile de France et est amené à se développer. Le projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) y voit un nouveau centre de congrès. Sur la plateforme aéroportuaire le projet « Cœur d’Orly » porté par Aéroports de Paris doit faire naitre un nouveau quartier d’affaires.

- A Villeneuve-Saint-Georges : une gare TGV est identifié par les acteurs locaux comme une opportunité de requalification urbaine et de repenser la desserte de ce secteur très dense.

En outre ces deux pôles se situent dans le périmètre de l’Opération d’intérêt National Orly-Rungis-Seine-Amont visant à faire de cette zone du Val-de-Marne le troisième pôle économique d’Ile-de-France en offrant du foncier pour de nouvelles entreprises.

- Dans le secteur de Sénart : la gare TGV, inscrite dans le SDRIF, vient accompagner la croissance d’une des dernières villes nouvelles qui a l’ambition de créer 30 000 nouveaux emplois et logements autour du Carré Sénart.

Ce projet en créant de nouvelles gares se veut une infrastructure structurante pour le sud de l’Ile de France ; c’est pour les acteurs de ce territoire une opportunité d’aménagement qui pour créer de l’emploi doit être accompagnée par des politiques locales.

Q143 • Jean-Pierre ROBIN, YERRES, le 22/04/2011

Prendrez-vous en considération le lieu qui sera choisi par la Fédération française de rugby (FFR) pour construire son grand stade de rugby qui drainera par TGV du sud-est et du sud ouest de la France et nos amis grands bretons de nombreux supporters qu'il faudrait acheminer dans une gare TGV proche de ce stade ?

L'idéal serait de réunir les deux à Sénart/Lieusaint comme Michel Rocard avait prévu le stade de France dans les années 90...

Le Maître d'ouvrage, le 26/04/2011,

Réponse de RFF :

La Fédération Française de Rugby ne se prononcera que fin 2011 sur la décision de construire un grand stade. Sénart et Massy sont deux villes candidates à son accueil parmi 11 sites envisagés; il est donc trop tôt pour inclure un tel projet dans les études de l'Interconnexion Sud.

Néanmoins, si celui-ci devait voir le jour à proximité de l'Interconnexion Sud, il contribuerait à l'attractivité de son territoire et donc à la fréquentation des nouvelles gares TGV.

Q157 • Marc RANIER, VILLENEUVE LE ROI, le 03/05/2011

Bonjour, Les ouvrages que vous mettez au débat public ne seront pas opérationnels avant une dizaine d'années. Dans ce contexte, il faut réfléchir à longue échéance. Or depuis de nombreuses années nous constatons une forte augmentation du foncier à proximité de Paris, ce qui a pour effet d'éloigner les Franciliens (habitants ou entreprises) du cœur de la capitale devenu inabordable pour un revenu moyen ou une TPE ou une PME nouvelle. Dans ce contexte, ne pensez-vous pas qu'un scénario tel que le C n'est pas plus porteur d'avenir et de modularité pour les futures extensions du réseau ferré, mais également en termes de proximité de territoire (Bassin d'Evry et Melun également) ? En outre, ne permettrait-elle pas une mutualisation avec la ligne POCL ? Comment le ROI (Return on invest) de chaque scenario a t'il été chiffré ? Cordialement, Marc RANIER

Le Maître d'ouvrage, le 12/05/2011,

Réponse de RFF :

Cette question soulève plusieurs points différents. Vous nous invitez dans un premier temps à comparer le scénario C aux autres scénarios selon deux critères : la possibilité d’extensions futures du réseau et la proximité des bassins d’emplois et de population.

Tout d’abord, en termes d’extensions éventuelles, il a été identifié dans le cadre du débat public la question du doublement du tronçon entre Valenton et Coubert (cas des scénarios A et B), et du tronçon entre Coubert et Crisenoy (cas du scénario C). Ce doublement n’est pas nécessaire dans le cadre du projet d’Interconnexion Sud – c’est pourquoi il n’a pas été prévu pour le projet. En revanche, il pourrait être éventuellement intéressant dans l’optique de créer d’autres circulations comme des navettes régionales par exemple. Un tel aménagement serait moins coûteux et plus facilement réalisable dans le cadre du scénario C. Le doublement entre Crisenoy et Coubert est estimé en première approche à 350 millions d’euros, contre 1 milliard d’euros pour le tronçon entre Valenton et Coubert.

Ensuite, avec les prévisions démographiques liées aux projets inscrits au Schéma directeur de la région Île-de-France, nous avons estimé le nombre d’emplois et de populations qui se situeraient aux abords des différentes gares. Selon nos études de trafic, le scénario C permet à davantage de personnes de se trouver à moins de 30 minutes d’une gare TGV, que ce soit en transport en commun ou en véhicule particulier (cf. schéma ci-dessous)

Vous évoquez également le projet de ligne à grande vitesse appelé POCL (Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon). Dans le cas du choix du scénario C, un tronc commun en tunnel entre l’Interconnexion Sud et la variante d’arrivée de la LGV POCL par Lieusaint pourrait être envisagé entre Lieusaint et le secteur d’Orly. Pour autant, un tel tronc commun entre trafic radial et intersecteur apparaît assez contraignant en termes de souplesse et de fiabilité d’exploitation, voire en termes de capacité. Par ailleurs, les éventuelles économies susceptibles de résulter d’une section d’infrastructure commune aux deux projets pourraient disparaître, soit du fait de la nécessité de doubler l’infrastructure, soit du fait des caractéristiques complexes des raccordements aux extrémités de cette section commune. En outre, la variante par le secteur Sénart-Lieusaint a une longueur supérieure à celle passant par le secteur de Brétigny.

Pour finir, vous abordez la notion de « return on investment ». Il s’agit là d’un terme financier qui n’a pas d’équivalent dans le domaine des projets d’infrastructure ferroviaire. On parle alors de taux de rentabilité interne d’un projet. Le taux de rentabilité interne (TRI) est un élément de l’évaluation socioéconomique issu de la quantification et de la monétarisation des avantages et inconvénients du projet. Il évalue le niveau d’utilité d’un projet au regard des investissements à faire pour le réaliser, et permet de comparer des variantes entre elles. Pour le calculer, on étudie les effets positifs et négatifs du projet, et cela pour chaque scénario. L’exercice consiste alors à donner une valeur à ces effets que l’on met en rapport avec le coût d’investissement. La limite est qu’il est difficile de quantifier et de monétariser tous les effets d’un projet. Certains effets sont davantage qualitatifs. Vous trouverez ces éléments en page 87 du dossier support du maître d’ouvrage ainsi que dans le dossier « études de trafics et socio-économie ».

Q159 • Marc RANIER, VILLENEUVE LE ROI, le 08/05/2011

Bonjour,

Dans les études du maître d'ouvrage, plus particulièrement dans le dossier Evaluation des sites de gares au regard des projets d’aménagement du territoire on peut trouver une synthèse de la comparaison des sites de gare dans le secteur d'Orly

Dans l'hypothèse d'une deuxième gare francillienne, une comparaison équivalente me semble nécessaire entre les sites de Villeneuve Saint-Georges et de Lieusaint. Un complément d'étude peut-il être fourni avant la fin de débat public ?

Merci.

Le Maître d'ouvrage, le 12/05/2011,

Réponse de RFF :

Une comparaison plus poussée a été faite pour la gare TGV d’Orly car cette gare est un des éléments invariants du projet (la deuxième gare TGV est optionnelle). Cependant cette analyse reste limitée, dans la mesure où l’aménagement du territoire et son développement autour de la gare TGV ne relèvent pas des compétences strictes de RFF.

C’est le débat public lui-même qui permet de dépasser les questions strictement ferroviaires relevant de RFF, et d’aborder les sujets d’aménagement du territoire aux cours des différentes réunions. Les gares TGV peuvent ainsi être véritablement, comparées, discutées, défendues ou rejetées, sur le plan de l’aménagement du territoire, par les acteurs, locaux ou nationaux, dont c’est la compétence. Vous pouvez à ce titre consulter sur le site de la CPDP les cahiers des acteurs défendant une ou l'autre gare pour avoir un aperçu des arguments d'aménagement du territoire mis en avant de part et d'autre.

A l’issue du débat public, il conviendra d’organiser des espaces de réflexion sur l’insertion des gares décidées dans leur territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés, dans le cadre d’une approche globale.