Q2 • Claude CHAUVOT, VIGNEUX-SUR-SEINE, le 10/12/2010

L'un des intérêts majeurs du projet pour les franciliens réside dans les améliorations du réseau de banlieue rendu possible par la libération de sillons sur la ligne de grande ceinture. Le pôle d'Orly sera, à l'horizon de réalisation du projet, rendu facilement accessible par le prolongement de la ligne 14.

Pourrait-on, en symétrie, envisager que des trains au départ de Pont-de-Rungis ou de Massy quittent la grande ceinture à hauteur de Villeneuve Triage pour se diriger vers Villeneuve -Saint-Georges, où pourraient être captés les usagers du val d'Yerres, Juvisy, pôle majeur en termes de transport avec convergence des RER C et D, Evry, qui souffre d'une mauvaise relation à Orly et Corbeil, qui pourrait constituer l'autre tête de ligne ?

Si l'hypothèse était recevable, elle règlerait les problèmes d'accès à Orly pour la corne Nord-Est de l'Essonne et pour le Centre Essonne ainsi que, moyennant une rupture de charge pour le Val d'Orge.

Le Maître d'ouvrage, le 20/12/2010,

Réponse de RFF :

Plus largement, votre proposition soulève la question des transports en commun de banlieue à banlieue et plus précisément de l’accessibilité de la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly et du pôle d’emplois d’Orly-Rungis depuis le Nord de l’Essonne.

Sur le plan technique, il n’existe pas de raccordement au croisement du triage de Villeneuve-Saint-Georges et de la Grande ceinture pour permettre à un train venant de l’Ouest par la Grande ceinture d’aller au Sud sur le faisceau de Villeneuve-Saint-Georges. Il faudrait alors créer de nouvelles infrastructures, probablement entre les gares des Saules et de Villeneuve-Saint-Georges pour éviter les zones les plus contraintes en termes de circulations. Par ailleurs, les horizons long terme des schémas directeurs des RER C et D n’envisagent pas une telle liaison, mais évoque plutôt une rocade ferrée vers l’Est (Sucy-Bonneuil et Noisy-le-Sec) en circulant effectivement sur les voies actuellement empruntées par la branche Pont de Rungis/Massy-Palaiseau du RER C.

En revanche, d’autres projets, portés par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), sont en cours de réflexion. Parmi eux, il faut citer le tramway T7 en construction : il doit relier dès 2013 Villejuif et Athis-Mons en passant par l’aéroport de Paris-Orly, et un prolongement jusqu’à Juvisy est envisagé pour 2016. Egalement, le tram-train Massy-Evry devrait permettre de rejoindre en 32 minutes Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes, en reprenant les voies de la Grande ceinture entre Massy-Palaiseau et Epinay-sur-Orge.

Le STIF porte aussi différents projets de lignes de bus en site propre, dont une ligne partant d’Orly vers le Val d’Yerres.

Commentaire de la CPDP : la CPDP a demandé au STIF son point de vue et attend des précisions sur les schémas directeurs des RER C et D

Q13 • Anne LOUSTALOT, ANTONY, le 18/12/2010

Cette concertation concerne l’interconnexion des LGV sud, mais qu’est-il prévu pour le fret ? Sur quels axes, le développement du fret repose-t-il en Ile de France? Comment sera assuré l’approvisionnement de l’Ile-de-France et notamment du marché de Rungis par le fret ferroviaire ? L’interconnexion Sud des LGV prévoit-elle des voies pour le fret ?

Le Maître d'ouvrage, le 23/12/2010,

Réponse RFF :

Le projet d’Interconnexion Sud prévoit de construire des voies dédiées à la circulation des TGV ; il n’est donc pas envisagé de faire circuler des trains de fret sur cette nouvelle infrastructure. Eventuellement l’interconnexion sud pourra accueillir - si la demande apparait - des TGV de fret léger (projet CAREX / EUROCAREX) ou des TGV postaux. Par ailleurs, il convient de souliger que le principal conflit de circulation qui existe aujourd'hui sur la ligne Massy-Valenton réside dans la coexistence des TGV et des RER C.

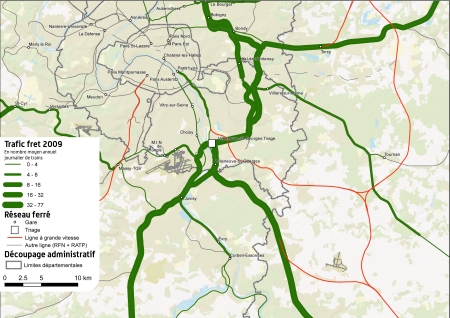

Les trains de fret continueront de circuler comme aujourd’hui sur la ligne classique Massy-Valenton. Cette ligne est diversement concernée par le fret (cf. carte ci-dessous: pour agrandir la carte cliquer ici )

- le tronçon de cette ligne entre la gare des Saules et Valenton est situé sur un couloir du fret européen majeur entre l’Espagne et le Nord ou l’Est de l’Europe. Aujourd’hui 56 trains s’y croisent jour et nuit et en 2012 ce tronçon devra accueillir l’Autoroute Ferroviaire Atlantique Eco Fret.(AF AEF)

- Une partie de ces trains alimentent le marché de Rungis (7 par jour dans les deux sens ) ou bien circulent jusqu’à Massy (2 par jour dans les deux sens).

Sur l’avenir du fret en France et dans le secteur concerné :

Réseau ferré de France, en partenariat avec l'Etat et les opérateurs ferroviaires, a, dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, cosigné en 2009 l'engagement national pour le développement du fret ferroviaire (ENFF). Cet engagement national pour le développement du fret ferroviaire (ENFF) vise d’ici 2022 de faire passer la part du trafic fret de 14 à 25 % des transports de marchandises alternatifs à la route.

Plus localement cela se traduit par la requalification du chantier transport combiné de RUNGIS (SEMMARIS/SOGARIS) qui contribue ainsi à un accroissement du trafic en Transport Combiné (c’est dire des wagons accueillant des conteneurs). De nouvelles liaisons avec le Sud-Est de la France ainsi qu’avec la Bretagne (environ 2 trains par jour) sont également à l’étude.

A court et moyen termes, en l’absence de projet de contournement de l’Ile de France pour les trains de fret en transit, la Grande Ceinture - dont fait partie le tronçon Massy-Valenton - demeure l’axe structurant du trafic fret.

Enfin le site de Villeneuve St-Georges associé à celui de Valenton fait actuellement l’objet d’études pour une adaptation aux trafics fret « modernes » (ferroutage, trains longs,…) suite à la réduction du trafic « wagon-isolé » opérée par SNCF-GEODIS. Cette nouvelle politique de transport a pour objectif de réduire le nombre de trains de fret et donc de sillons empruntés tout en augmentant le nombre de wagons par train.

-

Q14 • PIERRE BEUCHARD, DRAVEIL, le 20/12/2010

§ 4.3.1 du dossier: page 83 il est indiqué 12 nouveaux trains par jour, soit 15 % de plus vers 2020 et, page 85, 41 trains actuellement sur la Grande Ceinture, 74 après les aménagements prévus, 86 avec l'interconnexion sud (ce qui correspond bien à 16 %).

D'où: - Le scénario de référence suppose-t-il bien les aménagements de la Grande Ceinture réalisés?

- Où en sont ces aménagements tant côté Orly que côté Massy-Antony (programme de travaux, discussions avec Antony...) ?

Le Maître d'ouvrage, le 22/12/2010,

Réponse de RFF :

Le scénario de référence suppose, en effet, que les aménagements de la Grande Ceinture, dans le cadre du projet Massy-Valenton, ont été réalisés.

Le projet Massy-Valenton, qui s’inscrit dans un cadre de modernisation à court terme du réseau ferré, sera réalisé en deux phases :

- La phase 1 (côté Orly) concerne le secteur dit Est entre Pont de Rungis et Valenton ;

- La phase 2 (côté Massy et Antony) le secteur dit Ouest entre Pont de Rungis et Massy.

Le projet d’un montant total de 116 millions d'euros est financé par RFF à titre de la rénovation du réseau et cofinancé par l'Etat, les Régions Ile-de-France, Pays-de-Loire, Bretagne, Centre, Aquitaine, Poitou-Charentes et la RATP.

Phase 1 secteur Est

Les dernières études sont en cours et menées en cohérence avec les mesures d’insertion qui ont été convenues avec les collectivités concernées. Les travaux prévus (modernisation d’un poste de signalisation, dénivellation d’un croisement de voies ferrées, rénovation d’une voie existante…) permettront une amélioration de la régularité des trains.

Le planning des travaux prévoit le début de la phase réalisation fin 2011 pour une mise en service fin 2015. L’étude d’impact du projet est en cours d’actualisation et sera ensuite soumise à l’avis de l’Autorité environnementale ; elle sera mise à disposition des riverains dans les mairies concernées et publiée sur le site internet de l’autorité environnementale mi 2011.

Dans un processus d’échange avec les riverains, association et élus, RFF a déterminé les mesures d’insertion (murs anti-bruit et aménagements paysagers) devant accompagner l’aménagement de la ligne dans le secteur Est. Ces mesures complémentaires sont financées par l’Etat, RFF, la Région Ile de France et le Conseil Général du Val de Marne et permettront la suppression de 18 points noir bruit existant. Les études de faisabilité technique sont engagées et les travaux devront se dérouler en parallèle des aménagements.

Phase 2 secteur Ouest :

Dans ce secteur, un travail d’optimisation se poursuit, notamment avec la RATP, de manière à éviter ou limiter l’élargissement de la plate-forme ferroviaire, cet élargissement ayant fait l’objet de critiques assez vives de la part des riverains concernés et de leurs élus. A l’issue de ce travail, prévue pour le milieu de l’année 2011, les modalités de poursuite du projet pourront être arrêtées en concertation avec les parties prenantes.

L’objectif de mise en service de cette partie ouest demeure l’année 2017, antérieurement à celle de l’Interconnexion sud ; la réalisation de la totalité du projet Massy-Valenton est donc prise en compte dans la situation de référence du projet Interconnexion sud.

Q18 • Pierre BEUCHARD, DRAVEIL, le 22/12/2010

§ 4.1.3 page 73 on voit la coupe d'une gare souterraine à 4 voies: comment peut-on justifier 4 voies dans une gare dédiée aux TGV, où tous s'arrêteraient et qui ne verrait aucun passage à grande vitesse ?

Le Maître d'ouvrage, le 04/01/2011,

Réponse RFF :

Une gare TGV à deux voies permet, en termes de capacité, un TGV toutes les 10 minutes par sens (soit 6 TGV par heure et par sens) mais ne permet pas de terminus en gare avec retournement. Il convient de prévoir cette gare capable de faire face à l’augmentation de trafic ou à de nouveaux services. La réalisation d’une gare à 4 voies permet de préserver l’avenir dans le cas où le trafic intersecteur augmenterait ou que d’autres missions (avec éventuellement terminus à Orly ou navettes grande vitesse régionales) seraient un jour créées. A titre d’illustration, RFF est en train d’étudier l’augmentation de capacité à quai de la gare TGV de Roissy (de 4 à 6 voies à quai) et, à plus long terme de la gare TGV de Marne-la-Vallée Chessy.

Ces éléments illustrent le dynamisme du trafic intersecteur et des gares TGV franciliennes, mais également la nécessité de prévoir en amont une capacité à quai suffisante pour ces gares. Cette nécessité est d’autant plus forte pour Orly que des travaux complémentaires d’agrandissement alors que la gare est exploitée seraient très complexes à réaliser dans le cas d’une gare TGV souterraine.

Q19 • Pierre BEUCHARD, DRAVEIL, le 22/12/2010

Il est envisagé un raccordement spécial côté ouest pour les TGV "normands": combien seraient-ils au maximum ?

Le Maître d'ouvrage, le 04/01/2011,

Réponse RFF :

Nos estimations prévoient le passage de 3 TGV normands (Le Havre et/ou Caen) vers le sud-est par jour en 2020 ( soit 6 circulations par jour les deux sens confondus).

Q20 • Pierre BEUCHARD, DRAVEIL, le 22/12/2010

Page 51 est citée en renvoi une étude d'exploitation INEXIA : peut-on la voir, ou au moins une synthèse ? (je souhaiterais notamment comprendre comment un retard de 10 min sur un TGV peut perturber 5 RER cadencés aux 15 min). N'y a-t-il pas d'étude d'un organisme indépendant de la SNCF ?

Le Maître d'ouvrage, le 04/01/2011,

Réponse RFF :

L’étude d’exploitation est maintenant en ligne sur le site du débat public, comme l’ensemble des études préparatoires au débat public menées par RFF

L’explication concernant le nombre de RER impactés par un retard de 10 minutes sur un TGV est la suivante : un tel retard n’impactera directement qu’un seul RER circulant sur le tronçon Massy – Les Saules, celui qui suit le TGV à l’origine de l’incident. Cependant, dans le cas d’un TGV circulant vers Valenton d'Ouest en Est, le RER ainsi directement impacté par le retard du TGV devra s’insérer à Choisy-le-Roi sur les voies « lentes » (1bis et 2bis) du tronc commun du RER C (entre Choisy-leRoi et Champs de Mars-Tour Eiffel), avec un retard d’environ 5 minutes.

Compte tenu de la densité du trafic sur ce tronc commun du RER C en heures de pointe (5 trains par quart d’heure prévus à l’horizon 2020 sur les voies lentes au niveau d’Ivry et Vitry), RFF estime que ce retard impacterait indirectement jusqu’à 4 RER circulant vers Paris.

Les études qui ont été réalisées dans le cadre du débat public ont été menées par RFF, établissement public propriétaire et gestionnaire des infrastructures ferroviaires (donc indépendant des entreprises de transport ferroviaire) et financées par l'Etat et la Région Ile-de-France.

Q23 • daniel FLOHOT, le 31/12/2010

Bonjour. A partir de quelle date pensez vous que les voyageurs montant à la gare de Massy tgv pourront aller sans changement dans le sud est de la France ? Cordialement

Le Maître d'ouvrage, le 03/01/2011,

Réponse de RFF :

Bonjour,

Dès aujourd'hui les voyageurs au départ de Massy peuvent se rendre dans 40 destinations en France. 44 TGV passent chaque jour par la gare de Massy pour desservir, notamment, le Sud Est de la France : en moyenne 7 trains par jour pour Lyon dont 4 continuent vers Marseille et 1 vers Montpellier.

Pour plus de détail voir la carte des dessertes TGV à partir de la gare de Massy p. 45 du dossier du Maitre d'ouvrage. Pour la lire cliquez ici (Page 12 du pdf) - source SNCF Voyages

Avec 1,4 million de voyageurs en 2009 la gare de Massy joue donc dès aujourd'hui un rôle central dans l'accès des Franciliens au TGV. Ce rôle est appelé à se renforcer avec le projet Interconnexion Sud.

Le projet prévoit en effet la création de nouvelles gares TGV situées sur la nouvelle ligne dédiée au TGV (une gare à Orly et éventuellement une autre à Sénart ou Villeneuve-Saint Georges). Selon les études que RFF a menées, ces nouvelles gares, loin de concurrencer Massy TGV, appelleront un trafic intersecteur supplémentaire (entre 2 et 3.6 millions de voyageurs par an). Ainsi, si les opérateurs ferrovaires le décident, le projet permettra de faire circuler 12 TGV supplémentaires par jour dès la mise en service de l’interconnexion sud. Ceci qui accroîtra mécaniquement le nombre de trains desservant la gare de Massy.

Q44 • Aimée MANANJARA, ANTONY, le 04/01/2011

Cette concertation concerne l’interconnexion des LGV sur mais qu’est-il prévu pour le fret ? Sur quels axes le développement du fret repose-t-il en Ile-de-France ?

Le Maître d'ouvrage, le 04/01/2011,

Réponse de RFF :

Le projet d’Interconnexion Sud prévoit de construire des voies dédiées uniquement à la circulation des TGV. L’interconnexion sud n'est donc qu'indirectement concernée par le fret en cela que le projet permet au trafic fret de bénéficier de la place laissée sur la ligne classique entre Massy et Valenton par le report des TGV sur cette nouvelle ligne dédiée aux TGV.

Les trains de fret continueront de circuler comme aujourd’hui sur la ligne classique Massy-Valenton libérée de ses TGV. Cette ligne classique est diversement concernée par le fret (cf. carte ci-dessous: pour agrandir la carte cliquer ici )

- le tronçon de cette ligne entre la gare des Saules et Valenton est situé sur un couloir du fret européen majeur entre l’Espagne et le Nord ou l’Est de l’Europe. Aujourd’hui 56 trains s’y croisent jour et nuit et en 2012 ce tronçon devra accueillir l’Autoroute ferroviaire Atlantique Eco Fret.(AF AEF)

- Une partie de ces trains alimentent le marché de Rungis (7 par jour dans les deux sens ) ou bien circulent jusqu’à Massy (2 par jour dans les deux sens).

Sur l’avenir du fret en France et dans le secteur concerné :

Réseau ferré de France, en partenariat avec l'Etat et les opérateurs ferroviaires, a, dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, cosigné en 2009 l'engagement national pour le développement du fret ferroviaire (ENFF). Cet engagement national pour le développement du fret ferroviaire prévoit d’ici 2022 de faire passer la part du trafic fret de 14 à 25 % des transports de marchandises alternatifs à la route.

Plus localement cela se traduit par la requalification du chantier transport combiné de RUNGIS (SEMMARIS/SOGARIS) qui contribue ainsi à un accroissement du trafic en transport combiné (c’est à dire des wagons accueillant des conteneurs). De nouvelles liaisons avec le Sud-Est de la France ainsi qu’avec la Bretagne (environ 2 trains par jour) sont également à l’étude.

A court et moyen termes, en l’absence de projet de contournement de l’Ile de France pour les trains de fret en transit, la Grande ceinture - dont fait parti le tronçon Massy-Valenton - demeure l’axe structurant du trafic fret.

Par ailleurs la réponse à la demande croissante de granulats (origine autre qu’alluvionnaire) pour la confection du béton des grandes opérations d’aménagement se fera par voie ferrée à partir des secteurs Bourgogne, Orléanais et Deux-Sèvres. Une partie des trains de granulats emprunteront le tronçon entre le « Cor de chasse » (à proximité de la gare des Saules et/ Valenton).

Enfin le site de Villeneuve St-Georges associé à celui de Valenton fait actuellement l’objet d’études pour une adaptation aux trafics fret « modernes » (ferroutage, trains longs,…) suite à la réduction du trafic « wagon-isolé » opérée par SNCF-GEODIS. Cette nouvelle politique de transport a pour objectif de réduire le nombre de trains de fret et donc de sillons empruntés tout en augmentant le nombre de wagons par train.

Q45 • Bernard MOUNIER, le 04/01/2011

Quid du transport des véhicules en TGV ? Ne faudrait-il pas aménager des quais ?

Le Maître d'ouvrage, le 24/01/2011,

Réponse de RFF :

A l'heure actuelle les TGV circulant sur le réseau français ne sont pas prévus pour embarquer des véhicules comme peuvent l'être les navettes Eurotunnel qui relient Folkestone à Calais via le tunnel sous la Manche.

En effet ces navettes ont des caractéristiques techniques qui ne leur permettent pas - notamment en termes de vitesse - de circuler sur le reste du réseau grande vitesse français.

Au delà des contraintes techniques, la demande pour ce type de service n'étant aujourd'hui pas avérée, les nouvelles gares ne sont pas conçues pour pouvoir accueillir ce type de trafic.

Q47 • jean-marc SALAGNAC, VINCENNES, le 05/01/2011

L'étude INEXIA évoque une desserte au quart d'heure Orly Roissy avec des navettes, incompatible, semble-t-il avec le plan de voie entre Villecresnes et Chevry. Serait-il possible de limiter la vitesse sur 10 km entre les pk 11.6 et 21.6 ( V 200 ? ) pour obtenir un débit de 20 circulations commerciales en ERTMS 2 ? Dans ce cas, pourquoi ne pas prolonger ces navettes au moins jusqu'à Massy au Sud, vers Creil vers le Nord en attendant une eventuelle rocade LGV suggérée par la SNCF dans leur cahier d'acteurs ?

Le Maître d'ouvrage, le 24/01/2011,

Réponse de RFF :

RFF estime que le débit maximal pratique d’une ligne à grande vitesse parcourue à 300 ou 320 km/h et équipée du nouveau système ERTMS 2 sera de 15 sillons par heure et par sens, voire 16 pendant un nombre d’heures très limité. Il s’agit là du nombre de circulations qui pourraient effectivement circuler tout en conservant une régularité satisfaisante, car s’il serait techniquement possible d’en rajouter, il n’y aurait plus alors de marges suffisantes pour amortir les perturbations.

En théorie, ce débit pourrait effectivement être plus élevé pour une ligne parcourue à seulement 200 km/h, mais RFF ne dispose pas d’étude permettant de savoir si un débit de 20 circulations par heure et par sens serait envisageable.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas possible de mettre en œuvre en pratique cette augmentation de débit entre Villecresnes et Chevry (triangle de Coubert) en appliquant la réduction de vitesse proposée.

En effet, ce tronçon doit avant tout être considéré comme un élément de l’axe à grande vitesse Paris-Lyon dont la grille horaire sera construite en fonction des performances de la signalisation sur la section principale parcourue à 300 km/h. Il est ainsi prévu de faire circuler les trains avec un espacement entre eux de 3 minutes, mais en conservant, à intervalle régulier, 4 ou 5 sillons par heure inutilisés en situation normale : ces « sillons de respiration » peuvent alors être empruntés par un train en retard sans trop perturber les autres trains.

Cette souplesse indispensable disparaîtrait toutefois si ces sillons de respiration étaient utilisés ponctuellement sur le tronçon entre Villecresnes et Chevry pour y faire circuler plus de trains. La régularité de l’ensemble de l’axe serait ainsi remise en cause, ce qui ne serait pas acceptable.

Q59 • Roger LATINUS, WISSOUS, le 08/01/2011

Pour quelle raison, alors qu'est prévu un tunnel pour le TGV entre la gare de Massy TGV et la future gare d'Orly, voire au-delà, n'est-il pas prévu que le TGV "Normandie" passerait par ce tunnel, mais qu'au contraire il passerait en surface ?

Le Maître d'ouvrage, le 10/01/2011,

Réponse de RFF :

Les TGV normands (aujourd'hui au nombre de 2 par jour dans les deux sens et prévus au nombre de 6 à l'échéance de l'interconnexion sud) ne desservent pas la gare de Massy TGV mais la gare de Massy-Palaiseau. En effet, ces TGV utilisent en Ile-de-France le réseau de ligne classique, emprunté en partie par la branche du RER C allant jusqu'à Versailles.

De ce fait, les TGV normands arrivent à Massy sur les voies du RER C. Le projet Interconnexion sud prévoit dans tous les scénarios de permettre aux TGV normands d'emprunter la ligne dédiée aux TGV et de desservir la future gare TGV d'Orly ainsi que l'éventuelle deuxième gare TGV qui pourrait être créée dans le cadre de ce projet.

A cette fin, il convient de réaliser un raccordement permettant aux TGV normands de rejoindre au plus vite le tunnel de l'interconnexion sud. Or compte-tenu de la configuration de la plateforme ferroviaire, il n'est physiquement pas possible de réaliser ce raccordement dès la sortie de la gare de Massy-Palaiseau, au niveau des communes de Massy et d'Antony (secteurs par ailleurs caractérisés par une forte densité urbaine).

Le secteur le plus proche où ces raccordements peuvent être réalisés, compte-tenu de la densité de l'environnement urbain, est le secteur de Wissou (plus exactement à l'est du boulevard de l'Europe).

Dans les cas des scénarios A et C, les TGV normands seraient donc en surface entre Massy et Wissous, rejoindraient l'interconnexion sud à Wissous et circuleraient en souterrain jusqu'à la LGV sud-Est.

Dans le cas du scénario B, les TGV normands resteraient en surface, se raccorderaient à l'interconnexion sud, elle-même en surface, au niveau de Wissous et continueraient à circuler soit totalement en surface (scénario B jumelage), soit partiellement en tunnel (scénario B tunnel à l'est).

Q64 • Thierry PERZO, le 11/01/2011

Une question : A quel coût du baril pétrolier avez-vous fondé vos travaux préparatoires sur le projet Massy-Valenton et à quel coût du baril pétrolier avez-vous pris le coût pour projeter vos analyses et vos prévisions sur le projet Interconnexion sud ?

Question posée lors de la réunion publique de Massy le 13 décembre 2010 et restée sans réponse.

Le Maître d'ouvrage, le 30/03/2011,

Réponse de RFF :

Les études de trafic des grands projets de RFF reposent sur des hypothèses communes permettant d’assurer la cohérence des différentes prévisions. Ces hypothèses sont regroupées dans un référentiel construit à partir des instructions et travaux ministériels.

Ce référentiel comporte une hypothèse sur l’évolution du coût kilométrique des consommations de carburant qui découlent directement des travaux du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, en particulier ceux du service de l’observation et des statistiques (ex Service économie, statistique et prospective) du Commissariat général au développement durable à l’horizon 2025, et de la démarche prospective du Conseil général de l’environnement et du développement durable (ex Conseil général des Ponts et chaussées) à l’horizon 2050.

Sur la base de l’ensemble de ces données, les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Le coût kilométrique des consommations de carburants augmente de 1% par an entre 2002 et 2025, sur la base d’un prix du baril de pétrole à 65$ en 2025 (en dollars constants 2002 et avec une parité euro / dollar). Cette évolution du coût kilométrique des consommations prend en compte un rattrapage partiel de la TIPP gazole et une évolution de la motorisation du parc. Ces hypothèses conduisent globalement à une augmentation annuelle du prix du carburant de 1,5% sur la période 2002-2025.

- Le coût kilométrique des consommations de carburants augmente de 0,8 % par an entre 2026 et 2050.

Ces hypothèses ont permis de calculer le trafic de la situation de référence de l’Interconnexion sud (soit la situation en 2020, avec l’aménagement Massy-Valenton réalisé, quelle que soit ses caractéristiques techniques), ainsi que le trafic de l’Interconnexion sud à long terme.

Q69 • Bernard GOBITZ, NOGENT-SUR-MARNE, le 12/01/2011

Quelles sont les vitesses maximales envisagées sur l'interconnexion sud pour les tronçons suivants : - Massy-Orly, - Orly-LGV (jumelage et tunnel), - Orly Lieusaint ? Ma question ne porte ni sur les temps de parcours ni sur les vitesses moyennes, mais bien sur les vitesses maximum qui seront autorisées par les infrastrutures concernées. Si ces vitesses maximum ne sont pas encore connues, un ordre d'idée sera suffisant (par exemple : env. 100 km/h ou env. 200km/h ou env. 300 km/h).

Le Maître d'ouvrage, le 13/01/2011,

Réponse RFF :

L’Interconnexion Sud ne cherche pas en premier lieu des gains de vitesse, contrairement au traditionnels projets de ligne à grande vitesse radiale convergeant sur Paris. Sa fonction première est d'améliorer les liaisons province-province en reliant les LGV radiales entre elles, de développer l'intermidalité air-fer en créant une gare TGV à Orly et d'améliorer l'accessibilité à la Grande Vitesse en Ile-de-France en créant de nouvelles gares TGV franciliennes.

Compte-tenu de la faible longueur de l'interconnexion (18km à 31km suivant les variantes) les gains de temps potentiels sont de toute façon limités. Par ailleurs, les arrêts prévus dans des gares assez rapprochées rendent inutiles de faire rouler les trains à 300 km/h, alors que le coût et les contraintes de réalisation seraient accrus. Par ailleurs, pour pouvoir s’insérer dans le milieu urbain, la vitesse a été limitée à 200 km/h sur la LGV Atlantique dans le secteur de Massy et à 160 km/h sur la LGV Sud-Est dans le secteur de Valenton.

Dans la phase des pré-études fonctionnelles qui a permis de préparer le débat public, nous avons envisagé des vitesses maximales autorisées par les infrastructures afin de pouvoir en estimer les dimensions et évaluer les coûts.

Pour le scénario A, « tunnel direct » entre Massy, Orly et Limeil-Brévannes :

- Sur la section Massy - Orly, en tunnel, la vitesse maximale serait de 160 km/h (hors raccordement avec les lignes existantes).

- Sur la section Orly - Limeil-Brévannes, en tunnel, la vitesse maximale serait de 200 km/h (hors raccordement avec les lignes existantes).

Pour le scénario B, « jumelage avec la ligne existante » entre Massy, Orly et Valenton :

- Sur la section Massy - Wissous, en tunnel, la vitesse maximale serait de 160 km/h (hors raccordement avec les lignes existantes).

- Sur la section Wissous - Valenton, en surface, la vitesse maximale serait de 110 km/h (identique à la vitesse maximale autorisée par la ligne actuelle), voire pourrait passer à 130 km/h entre la gare des Saules et Valenton.

Pour le scénario B « variante tunnel à l’est », entre Massy, Orly et Limeil-Brévannes :

- Sur la section Massy - Wissous, en tunnel, la vitesse maximale serait de 160 km/h (hors raccordement avec les lignes existantes).

- Sur la section Wissous - Orly-Ville, en surface, la vitesse maximale serait de 110 km/h (identique à la vitesse maximale autorisée par la ligne actuelle).

- Sur la section Orly-Ville - Limeil-Brévannes, en tunnel, la vitesse maximale serait de 200 km/h (hors raccordement avec les lignes existantes).

Pour le scénario C, « tunnel vers Sénart » entre Massy, Orly et Sénart :

- Sur la section Massy - Orly, en tunnel, la vitesse maximale serait de 160 km/h (hors raccordement avec les lignes existantes).

- Sur la section Orly - Sénart, en tunnel, la vitesse maximale serait de 230 km/h (hors raccordement avec les lignes existantes).

Q71 • Hervé MARTEL, ARRADON, le 13/01/2011

Bonjour. Si la gare de Massy n'existait pas, l'embranchement sur la LGV ouest existante se ferait plus au sud et l'accès à Orly en pleine campagne dans l'axe des pistes. La gare de Massy pourrait être utilisée en arrêtant 1 TGV sur 3 ou sur 4 qui vont à Montparnasse ? Rappelez-vous, avant les TGV, de nombreux trains Corail Rennes Montparnasse s'arrêtaient à Versailles, ce qui était bien pratique pour desservir la banlieue Sud. Je suis donc favorable à une seule gare à Orly et un raccordement le plus court vers Villeneuve st Georges.

Le Maître d'ouvrage, le 27/01/2011,

Réponse de RFF :

Le projet interconnexion sud ne vise pas en premier lieu des gains de vitesse, contrairement aux traditionnels projets de Lignes à grande vitesse (LGV) radiales, qui ont pour leur part l'objectif de relier le plus rapidement possible Paris et la province. Le projet interconnexion sud vise en premier lieu une amélioration de la qualité des relations intersecteurs, une amélioration de l'accessibilité à la grande vitesse en Ile-de-France et le développement de l'intermodalité air-fer.

Il convient de noter que l'arrêt des TGV intersecteurs dans les gares TGV franciliennes constitue une part importante de leur rentabilité : environ 40 % des voyageurs présents dans les TGV intersecteurs descendent et montent dans les gares TGV franciliennes.

L'arrêt de TGV "radiaux" dans des gares TGV franciliennes (en dehors de Paris) est pénalisant en termes de capacité pour la ligne radiale grande vitesse (en ayant une vitesse moyenne plus réduite, le TGV "omnibus" utilise des sillons utilisables par des trains radiaux) et dégrade les temps de parcours entre la province et Paris. A titre d'illustration, sur les quelque 140 TGV quotidiens au départ ou à l'arrivée de Paris-Montparnasse, seuls 2 à 3 s'arrêtent à Massy TGV. Cet élément illustre le faible intérêt que l'on trouve actuellement à arrêter les trains radiaux en région parisienne.

Au contraire, les trains intersecteurs permettent d'assurer la desserte des gares TGV franciliennes, et permettent de concilier les besoins de trajets province - province et province - Ile-de-France.

Q86 • AL-IKKA ABDEL, ILE DE FRANCE, le 20/01/2011

Bonsoir, les gains de temps fabuleux qu'on nous promet se répercuteront-ils obligatoirement sur les coûts du transport ? Sans demander de réponse précise, a-t-on d'ores et déjà des notions à ce niveau ? Merci

Le Maître d'ouvrage, le 28/01/2011,

Réponse de RFF :

A votre question, nous comprenons que vous parlez ici des gains de temps pour les voyageurs Île-de-France – province ou province – Île-de-France. En effet, grâce à la création d’une ou de deux gares nouvelles en Île-de-France, le projet d’Interconnexion Sud permettrait des gains de temps importants pour des trajets Île-de-France – province. Ces gains de temps correspondent au fait de ne pas avoir besoin de se rendre dans une gare parisienne pour prendre un TGV, en trouvant une gare francilienne plus proche de son point d’origine ou de destination. Ces gains de temps moyens pour les voyageurs entre l’Île-de-France et la province varient de 10 minutes environ, en cas de création d’une unique gare TGV, à près de 20 minutes en cas de création d’une seconde gare dans le Val-de-Marne (secteur Villeneuve-Saint-Georges). Ces gains de temps peuvent même s’élever à près de 40 minutes dans le cas du scénario C, avec la création d’une seconde gare en Seine-et-Marne (secteur Sénart).

Ces gains de temps ne sont pas de nature à rentrer dans le calcul que pourrait faire Réseau ferré de France pour déterminer le montant du péage à appliquer sur cette infrastructure. Les entreprises ferroviaires utilisatrices de son réseau paye à RFF un péage destiné à financer son entretien et son remboursement.

Plus généralement, c'est aux entreprises ferroviaires de déterminer le niveau des prix des billets qu’elles vendent à leurs clients. Nous ne pourrions ainsi déterminer cette évolution. Pour autant, nous pouvons vous apporter une précision sur le tarif que Réseau ferré de France applique sur l’utilisation de ses infrastructures : Réseau ferré de France souhaite encourager encore davantage les entreprises ferroviaires à faire circuler des TGV intersecteurs, c’est-à-dire des trains qui réalisent des liaisons province-province, et dont une partie s’arrête dans les gares franciliennes. Pour cela, la nouvelle grille tarifaire de RFF, en 2012, appliquera une modulation des prix encore plus favorable aux trains intersecteurs, par rapport aux trains radiaux.

Q93 • Jean-Marc SALAGNAC, VINCENNES, le 24/01/2011

Puisque les TGV transversaux n'utilisent qu'une faible part de capacité, peut-on lier les infrastructures nouvelles LGV en Ile-de-France avec la desserte cadencée locale, justifiant le double arrêt à Orly et à Villeneuve-Saint-Georges ?

Le Maître d'ouvrage, le 27/01/2011,

Réponse de RFF :

Un des principes du projet Interconnexion Sud est de dissocier les trafics aussi différents que RER et TGV dont la mixité est aujourd'hui source de problèmes d'exploitation et contraint le trafic sur la ligne Massy-Valenton. Nous avons compris que vous proposez de faire circuler sur les mêmes voies le trafic local et national sur la nouvelle ligne. Ceci reproduirait ces problèmes de mixité et limiterait également la croissance à venir du trafic du RER et celui des TGV.

La desserte TGV de la gare d'Orly et d'une éventuelle seconde gare à Villeneuve Saint Georges ou secteur Sénart se justifie par le seul trafic TGV. Celui-ci est certes limité en heure de pointe à 4 TGV par heure et par sens par les contraintes de capacités des LGV radiales Atlantique et Sud Est sur lesquelles l'Interconnexion Sud débouche mais avec en moyenne 2,4 milions de voyageurs annuels en gare TGV d'Orly, 2.2 millions de voyageurs annuels en gare TGV de Villeneuve Saint-Georges ou 1.9 millions de voyageurs annuels en gare TGV de Lieusaint, l'arrêt des TGV dans ces gares, bien connectées au réseau de transports en commun francilien, parait complètement justifié (à titre de comparaison, Massy TGV représente aujourd'hui 1.4 millions de voyageurs par an). L'arrêt des TGV dans ces gares contribue à l'amélioration de l'accessibilité à la Grande Vitesse en Ile-de-France, à la décongestion des gares parisiennes et au développement des TGV intersecteurs, ce qui améliore leur rentabilité économique et donc leur fréquence, au bénéfice des franciliens et des provinciaux.

Réponse du Syndicat des transports de l'Ile de France (STIF) :

Le nouveau barreau Interconnexion Sud LGV, indépendant de l’infrastructure existante du RER C, offrira une relation entre Massy, Orly, Marne-la-Vallée Chessy et Roissy. Il pourrait accueillir à ce titre des services express franciliens en navette entre ces gares. Une étude devra être menée pour en apprécier l’opportunité et la faisabilité (entre autres sur les aspects techniques, tarifaires et financiers). Cette possibilité pourrait également être un critère à intégrer dans le choix des différents scénarios.

Q101 • CEDRIC ROBERT, PARIS, le 25/01/2011

RFF parait peu prolixe quant au rôle que devrait prendre la SNCF tant dans la réalisation du projet que dans l'exploitation future. Est ce un oubli malencontreux ou une omission volontaire ? Cédric ROBERT Paris

Le Maître d'ouvrage, le 28/01/2011,

Réponse de RFF :

RFF et la SNCF occupent des rôles clairement séparés dans le ferroviaire français:

1.Réseau ferré de France est le propriétaire et le gestionnaire du réseau ferroviaire français. Etablissement public à caractère industriel et commercial créé en 1997, RFF est le maître d’ouvrage des infrastructures ferroviaires nouvelles, y compris les gares nouvelles. C’est à ce titre que RFF est le maître d’ouvrage du projet d’Interconnexion Sud et le présente au débat public.

2. Entreprise ferroviaire historique, la SNCF est l’opérateur ferroviaire principal en matière de transports de marchandises et de voyageurs. Il est depuis 2007 en concurrence avec d'autres opérateurs ferroviaires pour le transport du fret et depuis fin 2009 pour le transport international de voyageurs. Egalement, la SNCF assure, pour le compte de RFF, dans le cadre d’une convention de gestion, la gestion et l’entretien de l’infrastructure et des installations existantes liées à l’exploitation des services de transports.

Tous ces éléments sur les rôles respectifs des différents acteurs du ferroviaire sont précisés dans le dossier support du maître d’ouvrage, en annexe 1, page 112.

En tant qu'opérateur historique du TGV, la SNCF a été associée aux réflexions en amont du débat public sur le projet d’Interconnexion Sud. En ce qui concerne l'exploitation future de l'infrastructure la SNCF pourra y participer en libre concurrence avec d'autres opérateurs ferrovaires.

Q101 • CEDRIC ROBERT, PARIS, le 25/01/2011

RFF parait peu prolixe quant au rôle que devrait prendre la SNCF tant dans la réalisation du projet que dans l'exploitation future. Est ce un oubli malencontreux ou une omission volontaire ? Cédric ROBERT Paris

Réponse en cours de traitement

Q107 • Dany NGUYEN-LUONG, le 02/02/2011

Question technique : Dans l'idée de convergence entre le barreau d'interconnexion sud et le Métro du Grand Paris (Ligne verte) entre Massy et Orly, peut-on étudier la faisabilité d'un tunnel à deux étages ("Duplex"), l'un pour le TGV et l'autre pour le Métro ? En fait il faudrait deux tunnels (un par sens) reliés par des jonctions pour les questions de sécurité. En résumé, un bi-tube à deux étages ?

Le Maître d'ouvrage, le 15/02/2011,

Réponse de RFF :

Le projet de Métro Grand Paris vient de faire l’objet, comme vous le savez, d’un débat public qui s’est terminé le 31 janvier dernier. La CPDP et la CNDP ont eu deux mois pour dresser leur compte-rendu et bilan. A la remise de celui-ci, la Société du Grand Paris, maître d’ouvrage de ce projet, aura trois mois pour prendre sa décision sur les suites à donner à ce projet et selon quelles modalités. Le processus sera le même pour le projet d’Interconnexion Sud pour Réseau ferré de France, au terme du débat.

C’est au regard des décisions prises par les maîtres d’ouvrage respectifs à la suite des débats publics que nous pourrons éventuellement étudier la possibilité d’un rapprochement partiel entre les deux infrastructures pour examiner si des économies sont possibles sur des tronçons qui peuvent apparaître proches.

Pour autant, voici quelques points pour nourrir votre réflexion sur la proposition que vous faites concernant un tunnel bi-tube à deux étages, l’un pour le TGV, l’autre pour le métro.

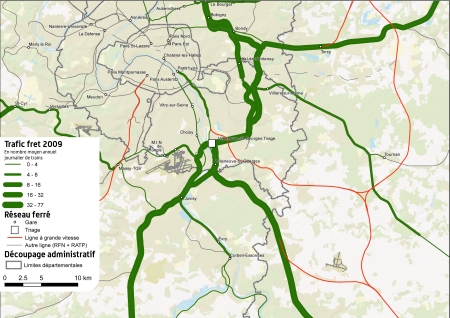

1. La superposition de deux étages, l’un pour le TGV, l’autre pour le métro, augmente sensiblement le diamètre du tunnel. Les tunnels sont percés par des tunneliers, qui sont des engins circulaires (leur aire est définie par la formule mathématique ΠxR², R étant la moitié du diamètre). En augmentant le diamètre du tunnel, vous augmentez fortement le volume de déblais et la surface de revêtement intérieur du tunnel, et donc les coûts du tunnel. A l’inverse, une des raisons qui peuvent justifier de faire un tunnel bitube est la volonté de réduire de façon optimale le diamètre du tunnel, pour en réduire les coûts. Voir coupe ci-dessous d'un tunnel bi-tude dédié aux TGV.

2. Vouloir mutualiser de la sorte les deux infrastructures nécessite d’imposer au métro les contraintes techniques du TGV, notamment en termes de rayon de courbure. Cela imposerait un tracé pour le métro qui pourrait se révéler moins favorable à son exploitation, car plus long, se traduisant par un coût plus important et des pertes de temps.

3. Aux deux extrémités du tunnel commun, il faudrait réaliser des aménagements complexes, en souterrain, pour permettre à deux tunnels (l’un pour le métro, l’autre pour le TGV) de se rejoindre, pour se superposer, sur un tronçon restreint. Ces aménagements peuvent eux aussi conduire à des surcoûts importants.

Tous ces surcoûts seraient à mettre en perspective avec d’éventuelles économies que pourrait générer une telle mutualisation sur un tronçon commun. En revanche, en fonction des localisations respectives des gares dans le secteur d’Orly, ce tronçon commun peut être plus au moins court.

Ces arguments ont une résonnance aussi pour votre proposition émise dans l’avis n°42, avec en plus le fait qu’en France, les métros et les TGV ne roulent pas dans le même sens.

Q112 • Jean-Claude MASSEY, le 09/02/2011

Si un jour il doit y avoir une liaison entre Orly et Roissy sur l'interconnexion, combien de mouvements sont à prévoir par heure ?

Le Maître d'ouvrage, le 11/02/2011,

Réponse de RFF :

Actuellement, il est possible d'effectuer des trajets intra-Ile-de-France en utilisant des TGV intersecteurs (par exemple Massy - Marne-la-Vallée, MAssy - Roissy), avec une politique tarifaire propre aux TGV et non intégrée dans la tarification des transports en commun de l'Ile-de-france.

Si les opérateurs ferroviaires le permettent, il sera toujours possible, à l'échéance de l'interconnexion sud, d'utiliser des TGV intersecteurs pour effectuer le trajet Orly-Roissy (aux conditions tarifaires des TGV). Dans ce cas de figure, on peut estimer à 16 TGV intersecteurs par jour et par sens desservant Orly (en provenance de la LGV Atlantique) puis Roissy (à destination de la LGV nord). Ceci représente environ une fréquence d'un TGV par heure.

Concernant la possibilité de créer des navettes grande vitesse spécifiques entre Orly et Roissy (en supplément du trafic intersecteur), un problème de capacité de ligne se pose : en effet, le tronçon Valenton - Coubert (dans les cas des scénarios A et B) ou Coubert - Crisenoy (dans le cas du scénario C) sera utilisé à sa capacité maximale par les TGV radiaux en provenance (ou à destination) de la gare de Lyon et les TGV intersecteurs. La création de navettes régulières Orly-Roissy implique le doublement de l'un de ces deux tronçons en fonction du scénario retenu (environ 1 milliard d'euros pour le doublement de Valenton - Coubert et environ 350 millions d'euros pour le doublement de Coubert - Crisenoy). Ce doublement n'est pas prévu dans le cadre du projet interconnexion sud, car n'est pas nécessaire au développement des TGV intersecteur. Il pourra faire éventuellement l'objet d'un projet distinct (compte-tenu des montants, une saisine de la CNDP sera obligatoire). Il convient toutefois d'estimer le trafic qui serait potentiellement intéressé par une telle liaison (ce qui peud dépendre fortement de l'évolution de l'aéroport d'Orly et des politiques d'organisation des compagnies aériennes entre les aéroports d'Orly et de Roissy).

Dans l'hypothèse où ce doublement serait réalisé, et compte-tenu de la capacité résiduelle de "l'interconnexion est" (ligne TGV desservant Marne-la-Vallée Chessy et Roissy TGV), on peut estimer en première approche une desserte possible avec une fréquence d'une 1/2 heure, pour un temps de parcours compris entre 37 mn (dans le cas des scénario A et B) et 43 mn (dans le cas du scénario C).

Q132 • Choom TH, le 01/04/2011

Si les TGV intersecteurs rejoignant l'interconnexion est par les scénarios Nord utilisent un sillon de la LGV Sud est (entre Valenton et Coubert). En quoi est-il génant de maintenir les TGV radiaux issus/vers la gare de Lyon sur la ligne PLM classique jusqu'à l'embranchement d'origine de Senart ? (ils utilisent quoi qu'il en soit un sillon de la PLM entre la gare de Lyon et Valenton).

Cela est-il suffisant pour maintenir la pleine exploitation de la LGV PSE ? Quel est l'ecart de trajet entre les 2 trajets des TGV radiaux ? Est-il possible de gérer cet écart au départ de la GDL pour obtenir l'écart d'exploitation sur la LGV PSE ?

Le Maître d'ouvrage, le 19/04/2011,

Réponse de RFF :

Nous comprenons que votre idée est que des TGV radiaux vers Lyon par exemple puissent ne pas emprunter la LGV Sud Est au niveau de Villeneuve‐Saint‐Georges mais poursuivre sur la ligne classique Paris-Lyon-Marseille (ligne R), et récupérer la LGV Sud Est plus au Sud, par le raccordement existant à Lieusaint afin de libérer de la capacité sur le tronçon Valenton - Coubert. Cette solution est techniquement faisable et est utilisée actuellement par une dizaine de TGV par jour. Le temps de parcours s'en trouve allongé de 2 à 3 minutes.

Son utilisation devra cependant rester aussi limitée qu'aujourd'hui voire se réduire à l'avenir à cause de l'accroissement du trafic classique sur cette ligne. En effet ces trains viennent doivent s’insérer dans le trafic de trains classiques qui circulent sur les axes Paris - Dijon et Paris - Clermont-Fd et utilisent la ligne PLM sans arrêt au moins jusqu'à Melun, or il s'agit d'un trafic en développement qui dispose maintenant de voies distinctes de celles des TGV entre la Gare de Lyon et Villeneuve-St-Georges afin d'augmenter la robustesse de l'exploitation. Mais au-dela de Villeneuve-Saint-Georges ces TGV passant par Lieusaint maintiennent une mixité entre trains classiques et TGV qui n'est pas favorable à une bonne régularité. Ces TGV risquent aussi de gêner la croissance envisagée pour le trafic Transilien de grande couronne.

Quoi qu’il en soit, cette solution ne présente un intérêt que s’il y a plus de TGV intersecteurs Atlantique – Nord/Est que de TGV intersecteurs Nord – Sud-Est. En effet, s’il y a équilibre entre ces trafics, la capacité utilisée sur la LGV Sud-Est par les TGV intersecteurs Atlantique – Nord/Est entre Valenton et Coubert est presque systématiquement réutilisée au sud de Coubert par les TGV intersecteurs Nord – Sud-Est. Un TGV radial passant par Lieusaint au même moment ne dispose donc pas de capacité disponible plus au sud sur la LGV Sud-Est. Or ces deux flux sont à peu près équivalents actuellement et devraient le rester à l’horizon du projet.

Ce tronçon de la ligne PLM est donc destinée à n'accueillir qu'exceptionnellement - par exemple comme itinéraire bis en cas de situation dégradée - des TGV radiaux.

Q133 • François ROBERT, le 04/04/2011

Où le tunnel pourrait-il déboucher en sortie de fôret de Sénart ?

Le Maître d'ouvrage, le 12/05/2011,

Réponse de RFF :

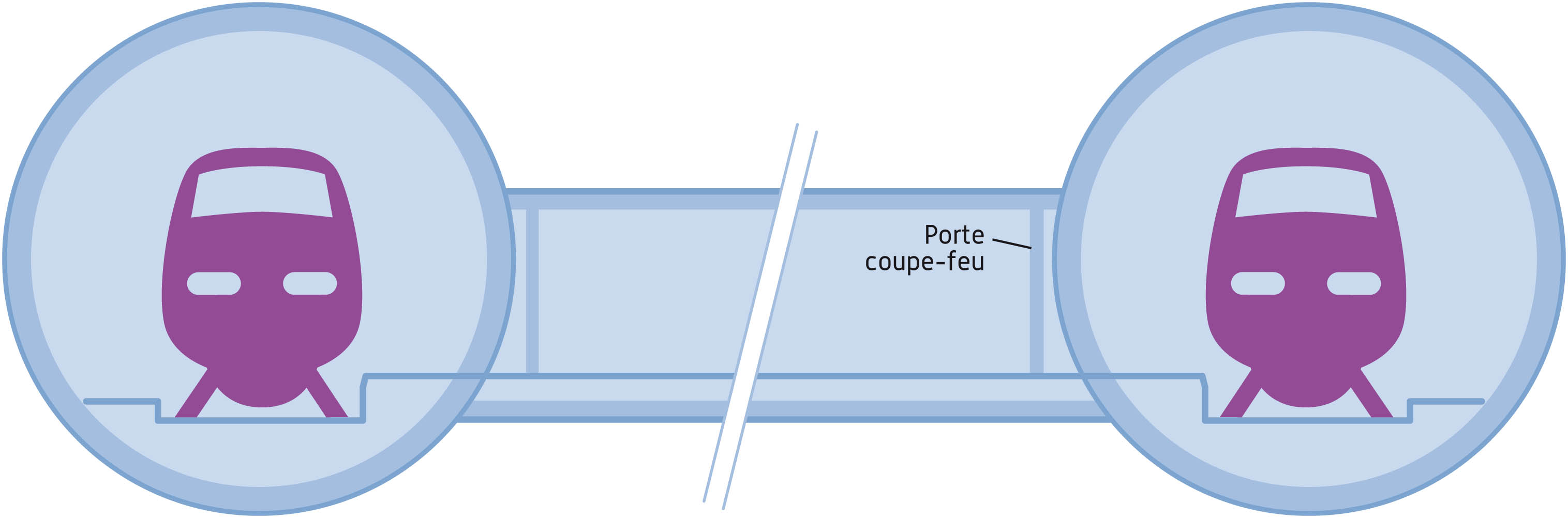

Si le scénario C était retenu, le tunnel déboucherait après la forêt de Sénart après être passé sous la N 104 à environ 30 m de profondeur. Comme vous pouvez le constater sur le schéma ci-dessous la ligne nouvelle venant du nord émergerait d'abord en tranchée couverte puis en trémie et enfin en aérien pour passer au droit de la gare de Lieusaint RER où pourra se situer la seconde gare TGV dans le cas du scénario C. A la sortie de la gare la ligne nouvelle se raccorde à l'ancienne branche de la LGV Sud Est.

Q138 • André CATILLON, ANTONY, le 06/04/2011

Messieurs, suite à la réunion d'hier à Antony, je vous pose une question au sujet des aiguillages permettant en cas de perturbations de faire passer un TGV d'une voie à l'autre. Lors de la construction de la voie Montparnasse - Massy TGV, la SNCF avait dit qu'il était impératif d'avoir un tel aiguillage tous les 10-20 km et que, de plus, il nécessitait d'être à découvert. C'est ainsi que la tranchée couverte a été interrompue sur 800 m au niveau de Verrières le Buisson.

Dans le projet Massy-Valenton qui comporte un long trajet en tunnel, cet impératif d'aiguillage existe-t-il encore et, si oui, est-il prévu des zones en plein air de 800 m et à quel endroit sachant que la vitesse est la même dans les deux cas à savoir 160 km/h ? Merci d'avance, Messieurs, pour votre réponse. Avac mes salutations. A. Catillon

Le Maître d'ouvrage, le 13/05/2011,

Réponse de RFF :

Le projet interconnexion sud est un projet en tunnel, situé en moyenne à 30 mètres de profondeur (contrairement à la tranchée couverte que vous évoquez).

Le projet interconnexion sud est un projet de tunnel "de bout en bout" dans les scénarios A et C, sans aucune tranchée ouverte intermédiaire. Les aiguillages nécessaires dans le tunnel devront être conçus en tenant compte de cette caractéristique.

Q144 • jean-pierre ROBIN, Y, le 22/04/2011

N'est-il pas possible de récupérer dans les tunnels le souffle et les déplacements d'air des TGV pour alimenter des récepteurs genre éolien pour recréer de l’énergie électrique ?

Le Maître d'ouvrage, le 09/05/2011,

Réponse de RFF :

Le débat public est le moment de questionner le projet sur son opportunité et ses objectifs afin d’en préciser les principales caractéristiques. Pour cela, on vise à débattre des grandes fonctionnalités auxquelles le projet doit répondre.

A ce stade du projet, nous n’avons pas abordé des fonctionnalités aussi précises que celle que vous préconisez. Il s’agirait alors, ultérieurement, d’étudier la faisabilité d’une telle proposition.

Q150 • MARTIN, VALENTON, le 02/05/2011

Bonsoir, quelles sont les perspectives en matière de création d'emploi, rien que pour la partie exploitation de ligne, si on a déjà une notion de cet élément...? par avance merci

Le Maître d'ouvrage, le 12/05/2011,

Réponse de RFF :

Au stade du débat public, qui est le moment de questionner le projet sur son opportunité et ses objectifs afin d’en préciser les principales caractéristiques, le sujet des emplois créés par l’exploitation de ligne n’est pas encore étudié.

A ce sujet, il faudrait ajouter celui des emplois créés pour la construction des infrastructures, ainsi que ceux engendrés par les projets d’aménagement autour de la gare ou des gares. Tous ces éléments devraient être approfondis dans des phases ultérieures.

Q172 • JM MICHEL, REG.PARIS., le 18/05/2011

BONSOIR BIEN QUE LE TRACE DU TRAJET SOIT BIEN SUR LA QUESTION ELEMENTAIRE, EN DEHORS DE CELA QUE NOUS PROPOSE T'ON DE NOUVEAU (ou osons le, révolutionnaire !) POUR NE PAS QUE CETTE INTERCONNEXION NE DEVIENNE QU'UN ENIEME GOULOT D'ETRANGLEMENT DU RESEAU FERRE DEJA BIEN MAL ESTIME PAR LES USAGERS...?

Le Maître d'ouvrage, le 20/05/2011,

Réponse de RFF :

Bonjour,

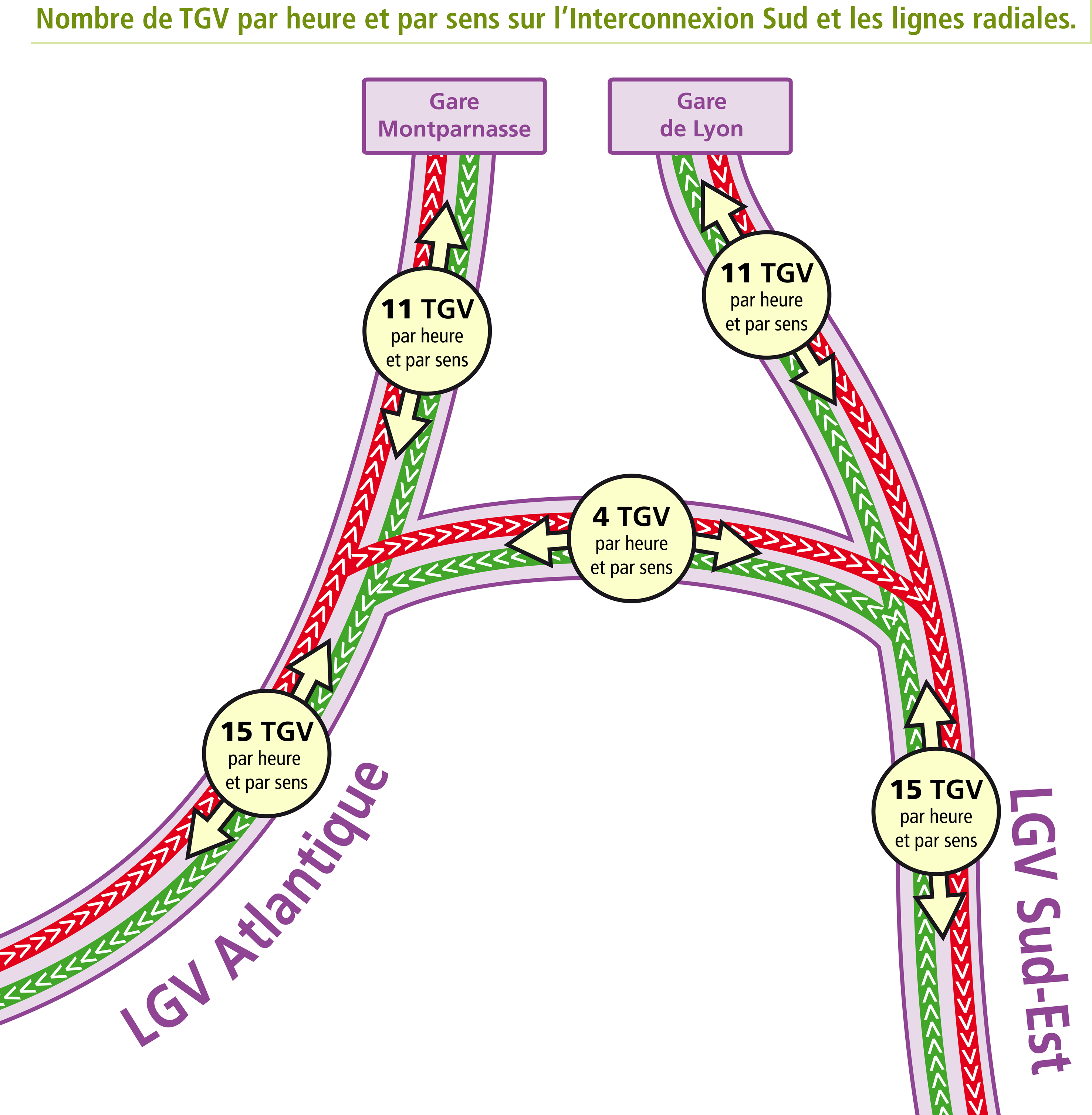

La capacité théorique de l'Interconnexion Sud est de 15 TGV par heure et par sens mais elle n'en accueillera que 4 par heure et par sens à sa mise en service. Ceci correspond certes à la demande des TGV intersecteurs mais aussi à une limitation de la fréquentation de la ligne d'Interconnexion imposée par la capacité des lignes radiales, la LGV Sud Europe Atlantique et la LGV Sud Est, qui l'encadrent. Elles sont également limitées à 15 TGV par heure et par sens. (cf. schéma ci-dessous).

Pour plus de détail sur ce sujet nous vous invitons à lire la synthèse de l'atelier capacité sur le site de la CPDP.

Q173 • JM MICHEL, REG.PARIS., le 18/05/2011

Multiplier les gares n'est ce pas ralentir les trajets pour ce qui est censé être une ligne à grande vitesse ? N'a t-on jamais envisagé un contournement AU PLUS DIRECT vers Orly, nexus du nord parisien ? (au moins en parallèle ?)

Le Maître d'ouvrage, le 19/05/2011,

Nous vous invitons à prendre connaissance de la réponse faite à la question 111, qui précise pourquoi les quelques minutes qui peuvent être perdues dans le cas de scénarios à plusieurs gares sont largement compensés par les bénéfices de ces nouveaux arrêts.

Q111 • Hervé MADOVAS, NORT SUR ERDRE, le 04/02/2011

Pourquoi créer des gares le long de ce tracé ?

Pourquoi ne pas déservir une gare francilienne et Roissy et utiliser le réseau local pour déservir la région parisienne ?

Est-ce fait pour les parisiens (encore) ou pour les proviciaux ?

Le Maître d'ouvrage, le 23/02/2011,

Réponse de RFF :

Le projet d’Interconnexion Sud consiste en effet à créer une ligne dédiée aux trains à grande vitesse et une ou deux gares franciliennes. Votre première question soulève celle de la pertinence des gares franciliennes placées sur le réseau de contournement de Paris et desservies essentiellement par les TGV intersecteurs ( c'est à dire les liaisons TGV entre deux régions sans changement à Paris).

Les trois gares franciliennes existantes, Roissy-Aéroport Charles De Gaulle, Marne-la-Vallée-Chessy et Massy TGV, ont prouvé tout l’intérêt qu’elles avaient pour les déplacements Île-de-France – province et province – Île-de-France, ainsi que pour la desserte de grands équipements. En effet, leur trafic respectif en 2009 était de 3,5 millions de voyageurs, 2,6 millions de voyageurs et 1,4 million de voyageurs. A titre de comparaison, le trafic TGV des gares de Nantes et Rennes était de 5 millions de voyageurs. Celui de Poitiers et d’Aix-en-Provence TGV de 2,5 millions de voyageurs. Celui de la gare Le Creusot TGV de 750 000 de voyageurs. Les gares franciliennes ont donc un trafic tout à fait pertinent.

Les gares franciliennes participent également à l’aménagement du territoire. L’Île-de-France comptait près de 12 millions d’habitants en 2009 et devrait en compter près de 13 millions en 2030. La Grande Couronne accueille 5 millions de Franciliens. Les quatre gares TGV parisiennes concentrent 90 % du trafic TGV d’Île-de-France, alors que Paris ne représente que 20% de la population francilienne. Pour autant, les gares franciliennes marquent un dynamisme important avec une croissance de 17 % de leur trafic entre 2007 et 2009, contre 6% pour les gares parisiennes. Elles permettent ainsi de délester une partie du trafic des gares parisiennes qui ne pourraient pas l’accueillir. A cela, il faut ajouter que les gares franciliennes permettent des gains de temps substantiels pour les personnes qui effectuent un trajet entre la province et l’Île-de-France et qui trouvent alors une gare plus proche de leur point de départ ou d’arrivée que les gares parisiennes. Créer une gare TGV à Orly répond à une question de desserte régionale en TGV tout comme elle permet un meilleur accès à l'aéroport depuis les régions de province. Ces éléments répondent également à votre deuxième question.

Par ailleurs, le trafic capté dans les gares franciliennes participe à la rentabilité et donc à la fréquence des TGV intersecteurs (les liaisons TGV entre deux régions sans changement à Paris). En effet, en moyenne, 40% du trafic des TGV intersecteurs montent ou descendent dans les gares franciliennes. Sur un Nantes-Lille par exemple, c’est 40 % des voyageurs qui sont en réalité intéressés par un Nantes - Île-de-France ou Île-de-France - Lille. Ceci montre l’importance du trafic capté dans les gares franciliennes. Sans arrêt dans les gares d’Île-de-France, le trafic province-province ne nécessiterait que la moitié des trains circulant actuellement.

Cet élément nous conduit à votre troisième question. Le projet d’Interconnexion Sud repose donc sur une synergie entre des intérêts nationaux et des enjeux franciliens, en même temps que sur une complémentarité train-avion. En particulier, le fait que les TGV intersecteurs captent un trafic important dans les gares franciliennes justifie la mise en place de nouvelles liaisons. C’est donc davantage de trains et de fréquences pour les personnes qui effectuent des trajets province-province. En conclusion, pour les voyageurs province-province, il faut mettre en perspective la perte de temps qu’ils subissent du fait des arrêts successifs dans les gares franciliennes, avec le fait qu’ils ont plus de choix d’horaires qui correspondent davantage à leurs besoins.