|

|

Les questions classées par ordre chronologique

QUESTION 1533 - type de stockage et éthique

Posée par Maxime BEAULIEU, L'organisme que vous représentez (option) (VILLEMAU SUR VANNE), le 15/12/2013

type de stockage et éthique

Réponse du 31/01/2014,

Réponse de la CPDP

La CPDP constate que l'éthique est tréquemment ciitée dans le débat entre les modalités de stockage et d'entreposage. Pour nombre d'opposants au projet, persuadés que celui-ci n'est pas sûr dans le moyen et long terme, il serait contraire à l'éthique de faire peser un risque sur les générations suivantes. Pour les souteins du projet de stockage profond, au contraire, c'est l'entreposage qui comporte à terme les risques les plus préoccupants, et il serait contraire à l'éthique d'y recourir.

QUESTION 1530

Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014

Question posée dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Guerault : Comment puis-je vous faire crédit en Bure STOCKAGE quand en STOCAMINE (avec un cahier des charges négocié et draconien de par la pression associative) la catastrophe sept. 2002 s'est produite et que nulle solution conforme et à sécurité n'est à ce jour trouvée?

Réponse du 06/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Vous avez raison, il faut tenir compte de l’histoire de Stocamine et des enseignements de l’incendie de septembre 2002 dans la conception de Cigéo, même si les 2 projets sont très différents. Le premier consistait à réutiliser une ancienne mine pour stocker des déchets chimiques tandis que le second est un projet spécifiquement conçu pour le stockage des déchets radioactifs et fait l’objet d’études depuis près de 30 ans.

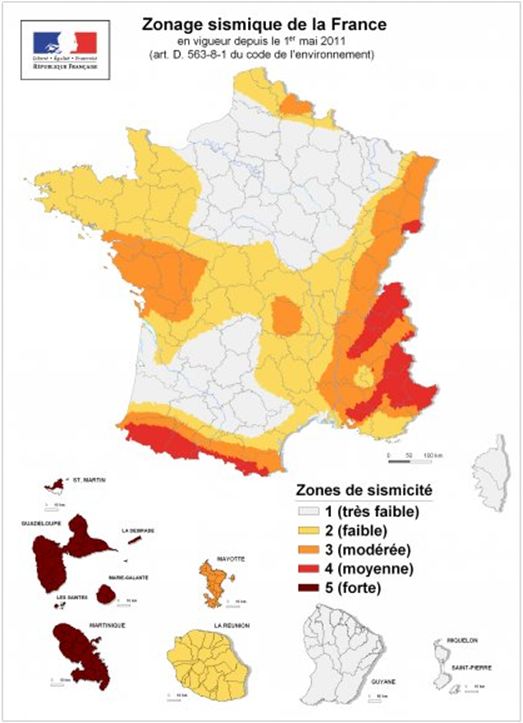

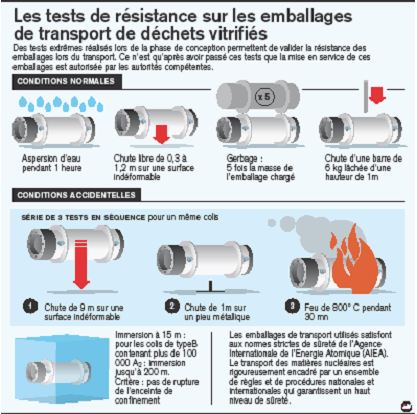

Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.

Plus précisément, concernant le risque d’incendie de nombreuses mesures sont prises pour maîtriser ce risque :

Une première mesure consiste à limiter la quantité de produits combustibles ou inflammables dans les équipements du stockage. Par exemple, si Cigéo est réalisé, les câbles électriques seront ignifugés et les véhicules à moteur thermique seront interdits dans l’installation nucléaire souterraine de Cigéo. De plus, des dispositifs de détection incendie seront répartis dans les installations pour détecter rapidement et localiser tout départ de feu. Plusieurs systèmes d’extinction automatiques seront installés dans l’installation souterraine. Des systèmes embarqués d’extinction automatique (gaz, poudre...) seront placés sur les engins de transfert des colis de déchets et sur les engins de manutention en alvéole, afin d’éteindre tout départ de feu. Des systèmes d’extinction automatique seront également disposés dans certaines zones de l’installation souterraine telles que les locaux électriques et les zones de soutien logistique. Ces dispositifs seront mis en place en complément de moyens de lutte contre l’incendie plus traditionnels de types extincteurs, points de raccordement à un réseau d’alimentation en agent extincteur (eau, mousse…) etc.

Malgré toutes ces dispositions, une situation d'incendie est quand même considérée par prudence. Dans les installations de surface, les mêmes principes seront appliqués que dans les installations nucléaires de base : en cas d’incendie, les locaux concernés seraient isolés du reste de l’installation, les moyens d’extinction et d’intervention seraient déclenchés et le personnel serait évacué. Dans l’installation souterraine, compte tenu de sa géométrie spécifique, ces dispositions sont adaptées dès la conception. Des systèmes de compartimentage et de ventilation sont prévus pour limiter la propagation du feu. Des équipements d’intervention seront prépositionnés dans l’installation souterraine en permanence. L'architecture souterraine retenue pour le stockage permettra aux secours d'intervenir dans des galeries à l'abri des fumées et facilite l'évacuation du personnel.

Outre la mise à l’abri du personnel, la maîtrise du risque incendie vise aussi à protéger les colis contenant les substances radioactives des effets de l’incendie afin de maintenir le confinement de ces substances. Pour cela, les colis seront disposés dans des équipements qualifiés pour résister au feu (cellules résistantes au feu munies de portes coupe-feu, hotte de protection pour le transfert dans l’installation souterraine). Les conteneurs de stockage sont également conçus pour assurer une protection contre l’incendie. Ces dispositions permettent d’exclure tout effet domino entre les colis stockés.

La définition de l’ensemble de ces dispositifs associe les services compétents des sapeurs-pompiers et fait l’objet de contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cigéo ne sera jamais autorisé si l’Andra ne démontre pas qu’elle maîtrise tous les risques, dont le risque d’incendie.

QUESTION 1529

Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Gueroult : Nombre estimé de colis entreposés? En quoi vous engagez-vous à ce que d'aucune manière et définitivement nul déchet stocké ne puisse devenir produit? Problématique graphite : solution exutoire en quelle proportion et condition de stockage? Comment imposer - inconditionnellement à plus haut degré juridique - et stockage et traitement par filière contingentée et isolée selon chaque élément? Gravats comme bouche-vides à volis et alvéoles ou à norme arbitraire (sic, selon l'ASN) en 1 Bq/g? Et métaux (fonte recyclé ou...) comme matériau de conteneurs? Quel appareillage technique de mesure à fixer (en termes de contrôle de radiation) à clarté transparence univoque?

Réponse du 10/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Nombre estimé de colis entreposés?

L’inventaire détaillé des colis de déchets (nombre, volume) est donné dans le document Les déchets pris en compte dans les études de conception de Cigéo ../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf

En quoi vous engagez-vous à ce que d'aucune manière et définitivement nul déchet stocké ne puisse devenir produit?

Conformément à la loi du 28 juin 2006, les déchets radioactifs destinés à Cigéo sont des déchets ultimes, c’est-à-dire qui « ne peuvent plus être traités dans les conditions économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. »

Problématique graphite : solution exutoire en quelle proportion et condition de stockage?

L’inventaire des déchets de graphite et les scénarios de gestion à l’étude pour ces déchets sont donnés au chapitre 4.2.1 du document Les déchets pris en compte dans les études de conception de Cigéo.

Comment imposer - inconditionnellement à plus haut degré juridique - et stockage et traitement par filière contingentée et isolée selon chaque élément? Gravats comme bouche-vides à volis et alvéoles ou à norme arbitraire (sic, selon l'ASN) en 1 Bq/g? Et métaux (fonte recyclé ou...) comme matériau de conteneurs? Quel appareillage technique de mesure à fixer (en termes de contrôle de radiation) à clarté transparence univoque?

Ces questions ne sont pas compréhensibles.

QUESTION 1528

Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Gueroult : Pourriez-vous mettre et ordre sérieux à ce fatras et clarté à situation que nul ne gère (en atteste, les demandes formelles de l'ASN)? Ne vous est-il permis, possible d'nevisager l'abandon pur et simple de ceprojet - à l'instar de Yucca Mountain States - si non, pourquoi? Comptant sur votre comprhénesion, et à prbité - sagesse [à Constitution inscrire le principe de précaution n'est-il que coup du Président Chirac à conjoncture politicienne OU sécurité-sûreté du vivant in concreto?? vous avez cartes en main force de paix à réponses détaillées et convaincantes fournir], veuillez, Messeirus, agréer mes salutations les meilleures que tout vivant, citoyen ou mollusque, advienne en démocratie.

Réponse du 10/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.

L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.

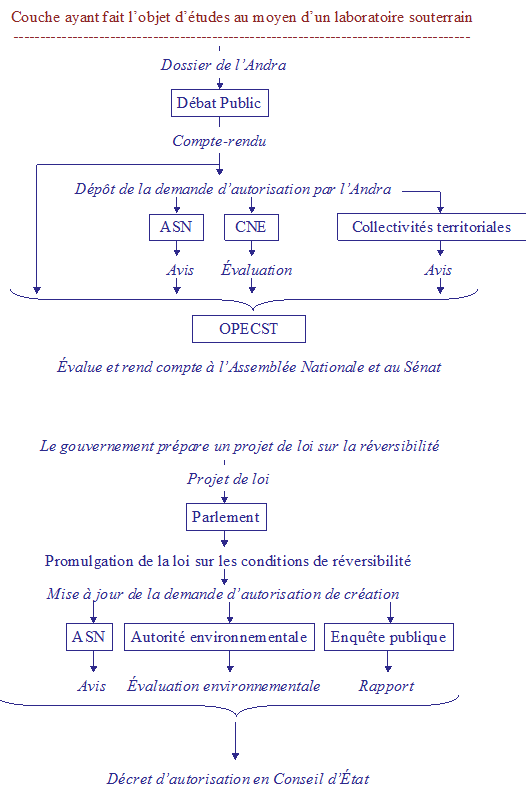

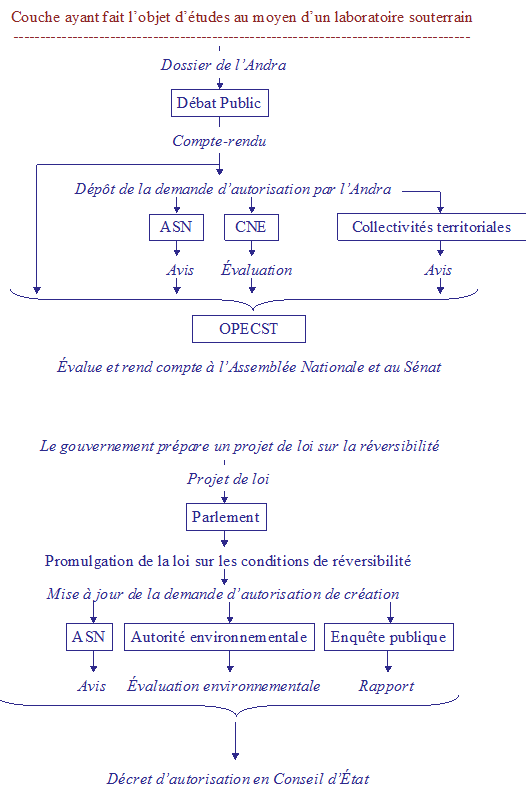

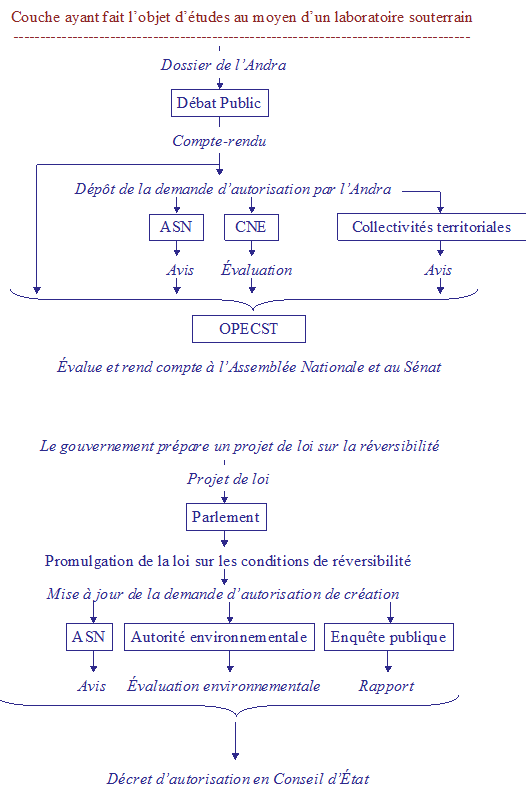

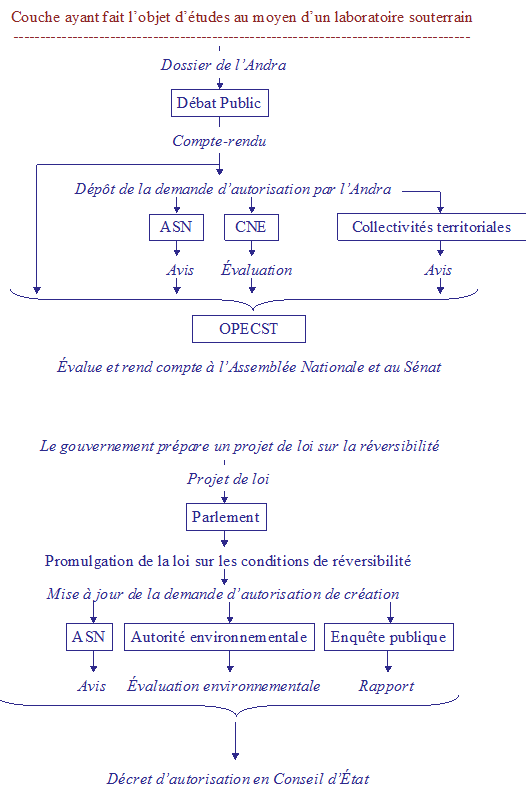

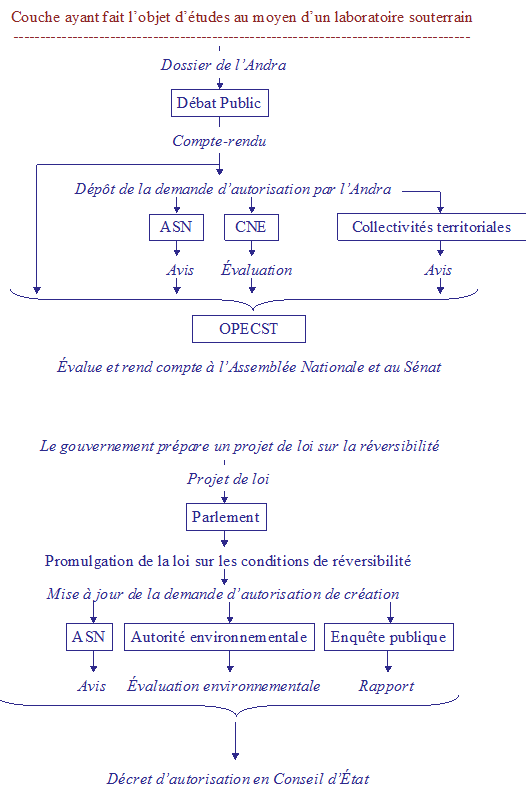

Les responsabilités pour atteindre cet objectif sont bien établies. Il appartient à l’Andra, maître d’ouvrage et futur exploitant de Cigéo s’il est autorisé, de mettre en œuvre les dispositions techniques et organisationnelles adaptées pour qu’il n’y ait pas de dispersion incontrôlée de radioactivité qui puisse présenter un risque pour l’homme ou l’environnement, que ce soit pendant l’exploitation du Centre ou après sa fermeture. L’Autorité de sûreté nucléaire et ses appuis techniques, l’IRSN et le groupe permanent d’experts sur les déchets, ainsi que la Commission nationale d’évaluation sont chargés de contrôler et d’évaluer les propositions de l’Andra. Les conditions de réversibilité seront définies par le Parlement avant que la création du stockage ne puisse être autorisée. La décision éventuelle de créer Cigéo reviendra au Gouvernement après un long processus qui durera plusieurs années et qui démarrera lorsque l’Andra aura déposé la demande de création de Cigéo.

Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.

QUESTION 1527

Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Gueroult : En quoi participez-vous - sciemment ou non - à une activité purement sécuritaire? Participez-vous à une politique de sûreté? Si oui, en quoi? De quoi vous portez-vous garant à charte & cadre déontologique négociés en citoyen (hormis droit de réverse, secret défense ou professionnel, ou source secrète)?

Réponse du 11/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

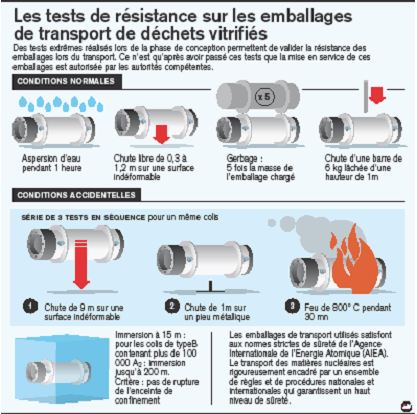

La loi sur la transparence et la sécurité nucléaire du 13 juin 2006 précise que : « La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident. La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets. La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement. »

Pour que la création de Cigéo puisse être autorisée, l’Andra doit montrer que le projet ne compromet pas la sécurité, la santé et la salubrité publiques ni la protection de la nature et de l'environnement.

QUESTION 1526

Posée par Michel GUEROULT (MULHOUSE), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°143 de M. Michel Gueroult :

Monsieur le directeur, Monsieur le président,

D'emblée, je m'étonne : initialement - Loi du 28 juin 2006 n°2006-739- le sigle CIGEO ne comprend la notion de "stockage", rajoutée en 2011, M. Renard ou d'autres élus s'en émouvant même. Ce rajout est-il : ruse de l'histoire ou oubli-manquement-négligence? avancer masqué de Descartes? irréversibilité nihilisme sans retour autre que celui du fascisme? pure et simple force capitale progrès-profit trou dettes?

Réponse du 10/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

La question des déchets radioactifs a été abordée dès les années 1950 et les débuts de la production d’électricité d’origine nucléaire. C’est au cours des années 1960 et 1970 que le stockage a commencé à être considéré comme une possibilité de gestion au sein de la communauté scientifique internationale et notamment le stockage profond pour les déchets de haute activité et à vie longue. Le Parlement s’est saisi de la question des déchets radioactifs et a voté en 1991 une première loi qui a défini un programme de recherche pour les déchets de haute activité et à vie longue. Après 15 ans de recherche, leur évaluation et un débat public, une seconde loi a été votée en 2006. Elle a retenu le stockage profond comme solution de gestion à long terme de ces déchets pour protéger l’homme et l’environnement sur le très long terme et afin de limiter la charge de leur gestion sur les générations futures.

Le sigle Cigéo, choisi en 2011, signifie Centre industriel de stockage géologique. La notion de stockage n’est donc pas oubliée.

QUESTION 1525

Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014

Question posée dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine :

Nous regrettons que la possibilité d'abandon du projet ne soit pas étudiée. Il aurait été intéressant de lire ce que l'Andra imaginerait si le stockage profond n'était pas autorisé. N'est-ce pas la preuve que les dés sont pipés et que le débat public n'est qu'une formalité administrative?

Réponse du 03/02/2014,

l'ANDRA, etablissement public de l'Etat, est chargé par la Loi de juin 2006 de préparer un projet de stockage profond reversible; c'est donc ce qu'elle présente au débat public; cependant, une partie du public fomule des objections qui effectivement devraient conduire, selon elle, à un autre projet de gestion des déchets - l'entreposage -. Elle l'a fait dans le débat public, ce dont le compte rendu, publié le 12 février, ne manquera pas de faire état. Ainsi des alternatives, puisque c'est le fond de votre question, ont elle été traitées dans le cadre du débat public.

QUESTION 1524

Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014

Question posée dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : La réversibilité est prévue pour 100 ans alors qu'on parle d'allonger la durée de vie des centrales nucléaires à cinquante, voire soixante ans. Le rapport ne semble-t-il pas dérisoire?

Réponse du 13/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Le projet Cigéo est conçu pour mettre en sécurité de manière définitive les déchets français les plus radioactifs et ne pas reporter leur charge sur les générations futures. Le Parlement a également demandé que ce stockage, prévu pour être définitif, soit réversible pendant au moins 100 ans pour laisser des choix aux générations suivantes et notamment la possibilité de récupérer des déchets stockés. Les conditions de cette réversibilité seront définies dans une future loi. L’Andra a présenté lors du débat public ses propositions relatives à la réversibilité de Cigéo (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf).

QUESTION 1523

Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Nous aimerions connaître la somme totale dépensée à ce jour pour l'ensemble du projet : études, versement pour tenter d'obtenir l'acceptabilité du projet...

Réponse du 11/02/2014,

Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :

Depuis le début des années 1990, 1,5 milliards d’euros ont été investis pour la recherche sur le stockage profond, menée par l'Andra et financée par les producteurs de déchets radioactifs. L’accompagnement économique du projet est décidé par le Parlement. L’article L. 542-11 du code de l'environnement définit les missions des groupements d’intérêt public (GIP) constitués en Meuse et en Haute-Marne. Ils ont pour missions :

1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;

2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.

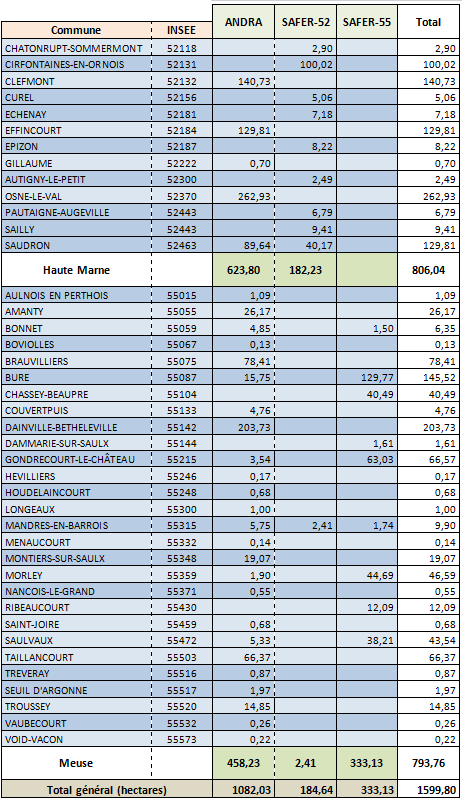

Depuis sa création en 2000 jusqu’à fin 2012, plus de 2.500 projets ont été soutenus par les fonds d’accompagnement du GIP Haute-Marne avec plus de 225 millions d’euros accordés (sur la période 2007-2012, le GIP Haute-Marne a accordé 176 millions d’euros de financements pour un montant d’investissement cumulé de 775 millions d’euros). Sur la période 2007 et jusqu’à fin de l’année 2012 le GIP OBJECTIF MEUSE a attribué plus de 156 M€ d’aides (subventions et dotations) dont 137 M€ de subventions qui ont permis de soutenir 1 438 projets meusiens, représentant globalement 733 M€ d’investissement sur notre territoire. De 2000 à 2006 le GIP OBJECTIF MEUSE a attribué plus de 57 M€ de subventions qui ont permis de soutenir 1451 projets. Depuis sa création, le montant cumulé attribué depuis la création du GIP OBJECTIF MEUSE est donc de 213 M€ pour 2 889 projets.

QUESTION 1522

Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Que deviendra le projet si les producteurs de déchets radioactifs ne peuvent pas payer? Le principe de pollueur-payeur sera-t-il vraiment appliqué aux producteurs de déchets radioactifs? Si oui quelle sera la répercussion sur le prix du kilowatt nucléaire pour le citoyen consommateur?

Réponse du 11/02/2014,

Réponse apportée le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :

Le projet Cigéo est financé par les producteurs de déchets radioactifs en application du principe pollueur-payeur. L’article L.542-1 du code de l’environnement indique ainsi que « Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. » Il appartient donc bien aux producteurs des déchets radioactifs de financer intégralement la gestion à long terme de leurs déchets et donc leur stockage.

Si un producteur de déchets est défaillant et ne peut plus payer, c’est l’Etat qui est responsable en dernier ressort de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé produit sur son territoire en application de l’article 4 de la directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des déchets radioactifs et du combustible usé.

L’article 20 de la loi du 28 juin 2006 stipule que les exploitants d’installations nucléaires évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations et les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs. Ils constituent les provisions afférentes à ces charges et affectent à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires. Si l’autorité administrative relève une insuffisance ou une inadéquation dans l’évaluation des charges, le calcul des provisions ou le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.

QUESTION 1521

Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014

Question posée dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Les porteurs du projet sont sûrs d'eux, mais les riverains plus ou moins éloignés sont-ils en sécurité?

Réponse du 11/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.

Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels (dont ceux liés à une erreur humaines ou à des défaillances techniques) et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.

Comme toutes les installations nucléaires, Cigéo fera l’objet régulièrement de réexamens complets de sûreté, en accord avec les exigences de l’ASN qui impose un réexamen périodique de sûreté au moins tous les 10 ans. Tout au long de l’exploitation du stockage, l’ASN pourra imposer des prescriptions supplémentaires voire mettre à l’arrêt l’installation si elle considère qu’un risque n’est pas maîtrisé correctement, comme c’est le cas pour toute installation nucléaire placée sous son contrôle.

Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.

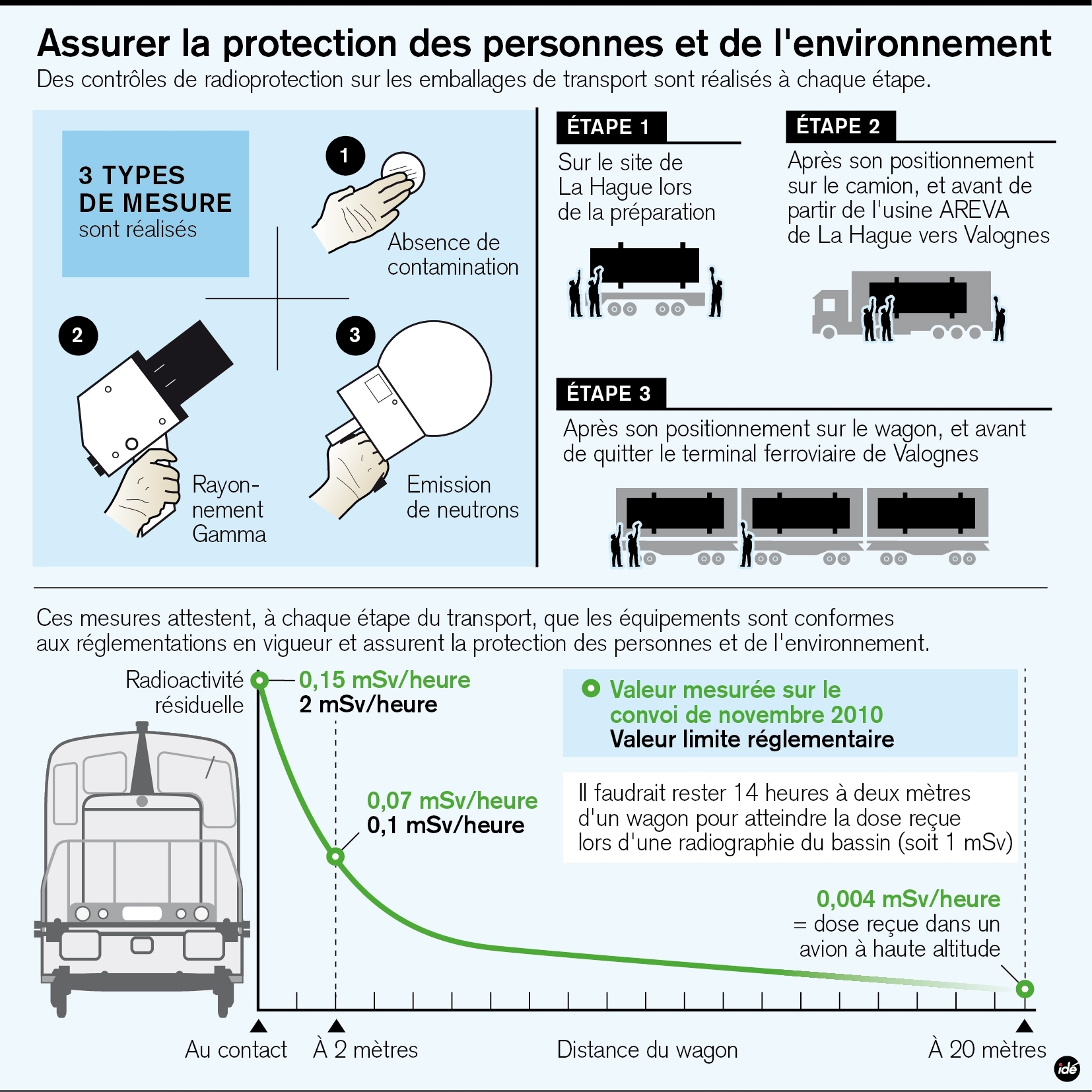

Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).

Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’ASN, qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.

La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.

QUESTION 1520

Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014

Question posée dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Pourquoi la Meuse / Haute-Marne? La réponse n'est pas fournie dans le document présenté dans le cadre du débat public.

Réponse du 06/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Cette question fait l’objet de l’intégralité du chapitre 3 du document du maître d’ouvrage support au débat public : Pourquoi la Meuse/Haute-Marne pour implanter Cigéo ? ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-3.pdf

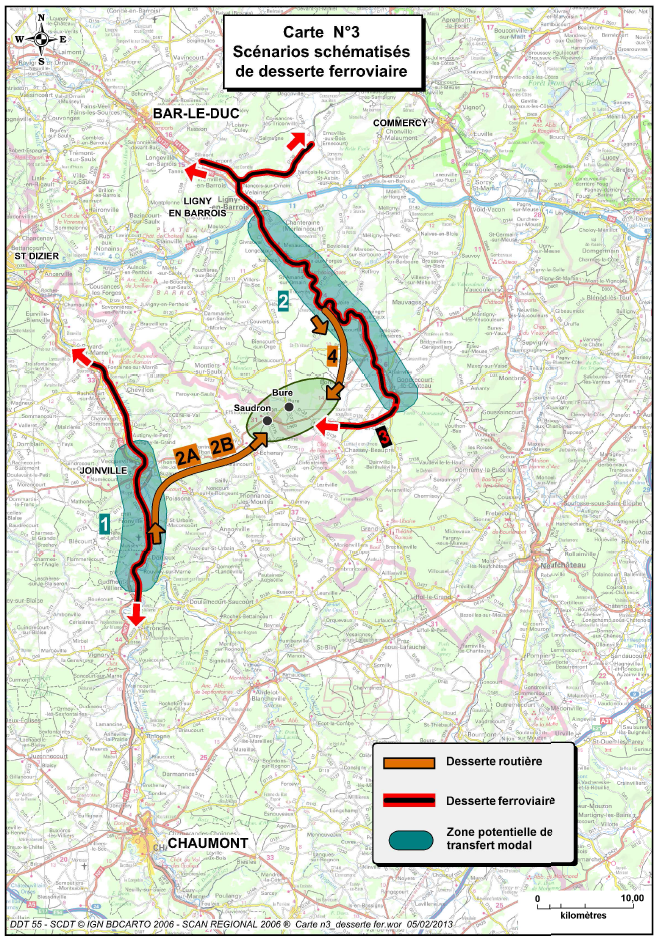

Suite au vote de la loi de 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, des recherches ont été menées en France pour implanter un laboratoire souterrain. Plusieurs sites se sont portés candidats et ont été étudiés, dont les départements de Meuse et de Haute-Marne. En 1999, après l’évaluation scientifique du site, la consultation des collectivités locales et une enquête publique, le Gouvernement a autorisé l’Andra à construire un laboratoire souterrain à la limite entre les deux départements de Meuse et de Haute-Marne pour étudier la couche d’argile du Callovo-Oxfordien.

En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré que le site présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme du stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments ».

QUESTION 1519

Posée par FEDERATION SEPANSO AQUITAINE (BORDEAUX), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°151 de la Fédération Sepanso Aquitaine : Pourquoi un stockage profond? N'est-ce pas avant tout pour éviter un risque d'attentat sur un stockage?

Réponse du 07/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Notre génération a la responsabilité de mettre en place des solutions de gestion sûres pour les déchets radioactifs produits depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Le but étant de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.

L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.

Si Cigéo est autorisé, il donnera ainsi la possibilité aux générations suivantes de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. La réversibilité leur permettra également de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent.

Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.

Du fait de son implantation à 500 mètres de profondeur, le stockage est une installation peu vulnérable. En particulier, après sa fermeture, le stockage sera complètement inaccessible à toute agression depuis la surface. Les installations de surface, nécessaires pendant la phase d'exploitation pour le contrôle et la préparation des colis de stockage, sont conçues pour protéger les opérateurs et les riverains des différents risques qui peuvent survenir. En particulier, le risque de malveillance est pris en compte par l'Andra. Des dispositions appropriées (contrôle des accès, gardiennage, résistance des bâtiments…) sont prévues pour assurer la protection des installations. Comme pour toute installation nucléaire, ces dispositions sont contrôlées par le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Pour être autorisées, les installations de Cigéo - en surface et en souterrain - devront répondre aux exigences des autorités de contrôle, qui ont été renforcées suite aux attentats de 2001.

QUESTION 1518

Posée par Geoffroy MARX (VERDUN), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°139 de M. Geoffroy Marx : Il en va de l'économie comme de la politique : les changements sont fréquents et imprévisibles. Grande dépression de 1929 à 1937, chocs pétroliers de 1973 et 1979, crise financière de 2007 à 2010. Certains pays frôlent la faillite (le Mexique dans les années 90, l'Argentine et la Russie en 1998, la Grèce ou le Portugal aujourd'hui). Ces crises influent sur les priorités de financement. Aujourd'hui, pour équilibrer les ocmptes, on remet en cause le financement des énergies renouvelables, de certaines aides sociales ou d'avantages fiscaux aux entreprises et on abandonne des grands travaux ; demain ça sera le projet Cigéo qui sera considéré comme un gouffre financier. Cette hypothèse d'une cessation de paiement est-elle envisagée dans les études de l'Andra? Dans quelles mesures le budget prévisionnel du projet Cigéo prend-il en compte les incidents et les retards qui ne manqueront pas de se produire? Quelles sommes seront provisionnées au démarrage du projet aifn d'en garantir non seulemet la viabilité économique et financière mais également la sureté et la sécurité? Le coût d'une catastrophe majeure a-t-il d'ors et déjà été estimé? Est-il couvert par une assurance?

Réponse du 10/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestion sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.

Le Parlement a fait le choix de confier la gestion à long terme des déchets radioactifs à un établissement public pérenne directement rattaché à l’Etat, l’Andra, et non à une entreprise privée. Si Cigéo est autorisé, il est effectivement important que l’Andra dispose des ressources nécessaires pour exploiter en toute sécurité le site pendant toute sa durée.

Conformément à la loi du 28 juin 2006, les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA, Areva) doivent prévoir les ressources nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la fermeture de Cigéo sur toute sa durée. Cela se traduit par l’enregistrement de provisions dans leurs comptes et par la sécurisation de ces ressources au travers de placements (« actifs dédiés »), sous le contrôle de l’Etat. Les provisions sont constituées dès aujourd’hui pour couvrir les charges à financer par les producteurs, et sont sanctuarisées dans des placements qui ne peuvent être sujets à des coupes budgétaires. Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. L’évaluation des coûts réalisée par l’Andra comprend le chiffrage des risques et des aléas.

Le cadre législatif et réglementaire qui s’applique à l’Andra, futur exploitant du stockage s’il est autorisé, est très clair et donne la priorité à la sûreté. Outre les limites strictes imposées par les textes, ceux-ci imposent également aux exploitants d’abaisser autant que possible le niveau d’exposition des populations au-delà des limites fixées par la réglementation. L’Andra, comme tous les exploitants, est soumise à ces exigences réglementaires, qui sont de plus complètement cohérentes avec sa mission, qui est de mettre en sécurité les déchets radioactifs, afin de protéger l’homme et l’environnement sur le long terme.

En ce qui concerne le coût d’un éventuel accident, les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.

En France, l’IRSN conduit des travaux sur le coût économique des accidents nucléaires entraînant des rejets radioactifs dans l’environnement. Selon les évaluations réalisées par l’IRSN, un accident grave représentatif engendrerait un coût global de quelque 120 milliards d'euros. Un accident majeur pourrait coûter plus de 400 milliards d’euros. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx

Cependant, ce type d’accident ne peut s’appliquer à Cigéo : Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage situé à 500 mètres de profondeur, qui sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade des études, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en-deçà du seuil réglementaire qui imposerait des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).

QUESTION 1517

Posée par Irma NIJENHUIS-SPRUIT (LUBERSAC), le 28/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°140 de Mme Irma Nijenhuis-Spruit : La réversibilité de leurs superbes "colis" a été exigée? Alors, on aura la réversibilité. Mais nous n'avons aucune garantie que la "récupérabilité" sera possible. Même les robots tombent en panne, attaqués par les rayonnements. Cela a été vérifié à Tchernobyl et à Fukushima. Dire que l'enfouissement serait réversible n'est que du bluff! Sauf... si il y a un jour une explosion, un incendie, ou la perte de confirnement avec une arrivée d'eau, et qu'alors le contenu des colis remontera à la surface, emporté par l'eau, bien sûr! La Meuse, la Haute-Marne et tout le bassin parisien seraient alors perdus. Et les vignes de la Champagne? Et les Eaux de Vittel et Contrexéville? Et le tourisme vert?

Réponse du 06/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

La question de la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis de la dangerosité des déchets radioactifs se pose quel que soit le mode de gestion envisagé. Ces déchets ont été produits en France depuis une cinquantaine d’années par les premières installations nucléaires, aujourd’hui arrêtées, et par les installations nucléaires actuelles, dont le démantèlement produira également des déchets radioactifs. Notre génération est donc responsable de mettre en place des solutions de gestions sûres pour ces déchets et de ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations suivantes. Ces principes sont inscrits dans le code de l’environnement par la loi du 28 juin 2006.

L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage.

Conformément au principe de défense en profondeur, l’Andra identifie en amont de la conception les dangers potentiels d’origine interne (chute, collision, incendie, perte d’alimentation…) et externe (foudre, séisme, inondation…) qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident (surveillance radiologique, surveillance incendie…) et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels, que ce soit en exploitation ou après fermeture, montre que leurs conséquences sur l’environnement resteraient très limitées.

Enfin, si Cigéo est autorisé, de nombreuses mesures de surveillance seront mises en œuvre par l’Andra pour contrôler l’impact du Centre sur l’environnement. Conformément aux exigences réglementaires, l’Andra établira un plan de surveillance pour Cigéo, comme elle le fait déjà pour ses centres de surface, comportant un dispositif complet de mesures et de prélèvement dans l’environnement. L’Andra a d’ailleurs déjà initié, au travers de l’observatoire pérenne de l’environnement, la mise en place de cette surveillance de l’environnement.

Grâce aux mesures qui permettent de détecter des niveaux extrêmement faibles de radioactivité, ce dispositif de surveillance permettra notamment de vérifier le très faible impact de Cigéo sur l’environnement. Les études de l’Andra montrent que l’impact de Cigéo restera bien inférieur aux normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire : une première évaluation, sur des hypothèses pessimistes, indique que l’impact radiologique du Centre serait de l’ordre de 0,01 millisievert (mSv) par an pendant son exploitation, soit très inférieur à la norme réglementaire (1 mSv par an) et à l’impact de la radioactivité naturelle (2,4 mSv par an en moyenne en France).

Cigéo sera également soumis en permanence au contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui mandate régulièrement des laboratoires indépendants pour réaliser des mesures sur les installations et dans l’environnement pour vérifier la fiabilité des mesures réalisées par l’exploitant. Conformément à la réglementation, les résultats de la surveillance effectuée par l’Andra feront l’objet d’un rapport annuel rendu public.

La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.

Concernant la récupérabilité des colis :

Si Cigéo est autorisé, notre génération aura mis à la disposition des générations suivantes une solution opérationnelle pour protéger l’homme et l’environnement sur de très longues durées de la dangerosité de ces déchets. Grâce à la réversibilité, les générations suivantes garderont la possibilité de faire évoluer cette solution si elles le souhaitent. L’Andra place cette demande de la société au cœur du projet. Elle a ainsi fait des propositions concrètes pour pouvoir récupérer les colis de déchets si besoin et laisser des choix possibles aux générations suivantes (../docs/rapport-etude/fiche-reversibilite-cigeo.pdf).

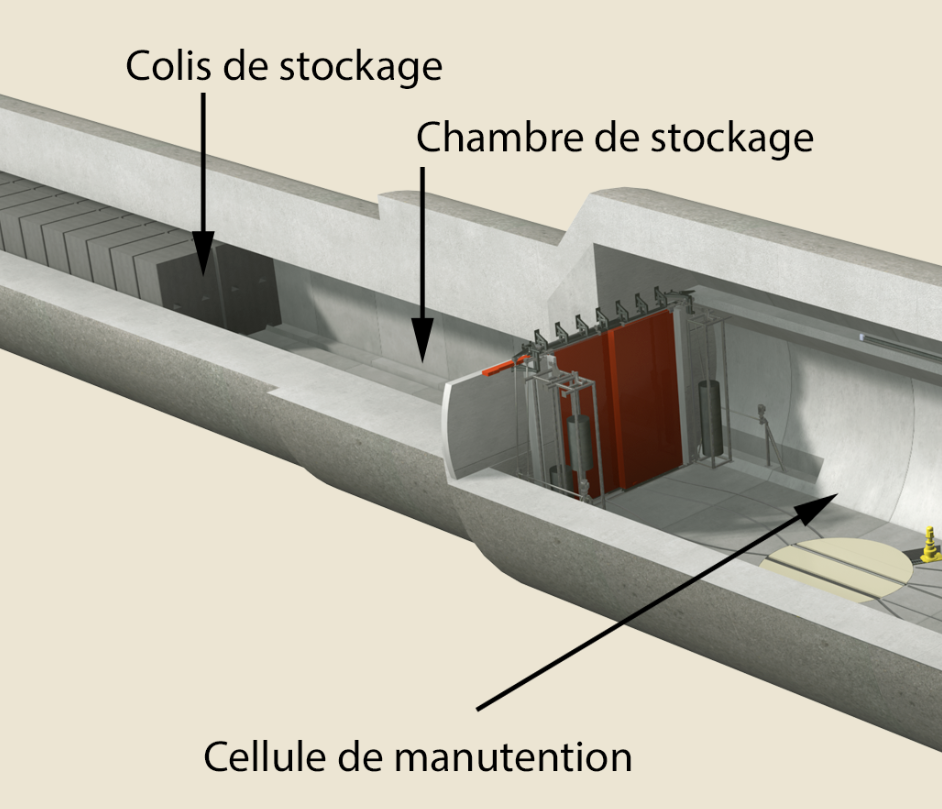

L’Andra prévoit dès la conception de Cigéo des dispositifs techniques destinés à faciliter le retrait éventuel de colis de déchets stockés. Les déchets seront stockés dans des conteneurs indéformables, en béton ou en acier. Les tunnels pour stocker ces conteneurs (alvéoles de stockage) seront revêtus d’une paroi en béton ou en acier pour éviter les déformations, avec des espaces ménagés entre les conteneurs et les parois pour permettre leur retrait. Les robots utilisés pour placer les conteneurs dans les alvéoles pourront également les retirer. Des essais à l’échelle 1 ont d’ores et déjà été réalisés avec des prototypes.

Les moyens de manutention et d’intervention qui seront mis en œuvre sur Cigéo se fondent sur le retour d’expérience important des exploitations nucléaires actuelles. En effet, les engins de manutention manipulant les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité ainsi que les moyens de dépannage et d’intervention associés sont mis en œuvre dans les installations des producteurs de déchets depuis des décennies. Par ailleurs, la France a développé des compétences dans le domaine des robots d’intervention en milieux irradiants. Les sociétés Areva, CEA et EDF, par exemple, développent en commun des robots spécifiques pour les besoins d’intervention dans leurs installations nucléaires.

QUESTION 1516

Posée par Irma NIJENHUIS-SPRUIT (LUBERSAC), le 28/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°140 de Mme Irma Nijenhuis-Spruit :

Ce projet était nécessaire de par la "Loi Bataille", qui prévoyait deux "laboratoires" : un dans l'argile (le laboratoire de Bure) et un dans le granite. Choisir, par défaut, Bure pour faire la grande poubelle nucléaire de la France était prématuré. Pourquoi les nucléocrates de la France sont-ils tellement pressés?

Cigéo est une construction maligne. Selon la règle du "pollueur payeur", les coûts sont à la charge de EDF, AREVA, CEA et l'industrie nucléaire militaire, qui produisent ces déchets. Le gouvernement à créé l'Andra qui devrait disposer d'un budget au minimum de 35 milliards d'euros. Cette facture serait payée par nous, citoyens, et par les générations à venir, à travers les impôts et les factures d'électricité? Mais, non!

Réponse du 10/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Concernant le choix du site

Le choix du site de Meuse/Haute-Marne pour étudier l’implantation d’un stockage profond n’est pas un choix par défaut. En s’appuyant sur l’ensemble des recherches menées sur le site depuis 1994, l’Andra a montré que ce site présente des caractéristiques favorables pour assurer la sûreté à long terme d’un éventuel stockage. La Commission nationale d’évaluation mise en place par le Parlement pour évaluer sur le plan scientifique les travaux de l’Andra souligne ainsi dans son rapport 2012 : « le site géologique de Meuse/Haute-Marne a été retenu pour des études poussées, parce qu’une couche d’argile de plus de 130 m d’épaisseur et à 500 m de profondeur, a révélé d’excellentes qualités de confinement : stabilité depuis 100 millions d’années au moins, circulation de l’eau très lente, capacité de rétention élevée des éléments. »

La loi de recherche du 30 décembre 1991 prévoyait la réalisation de laboratoires souterrains pour l’étude des possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes. Suite à une mission de concertation lancée fin 1992 et à des premières analyses géologiques, quatre sites candidats avaient été identifiés dans les départements du Gard, de la Meuse, de la Haute-Marne (couches argileuses) et de la Vienne (couche granitique). L’Andra a été autorisée par le Gouvernement à mener des investigations géologiques sur ces sites dans le but de savoir s’il était intéressant d’y construire un laboratoire souterrain pour continuer les études. En 1996, l’Andra a déposé trois dossiers de demandes d’installation de laboratoires souterrains. Les résultats des investigations géologiques ont montré que la géologie du site en Meuse/Haute-Marne (les deux sites ont été fusionnés en une seule zone en raison de la continuité de la couche argileuse étudiée) était particulièrement favorable. Concernant le Gard, le site présentait une plus grande complexité scientifique liée à son évolution géodynamique à long terme et faisait l’objet d’oppositions locales. L’instruction du dossier relatif au site étudié dans la Vienne n’a pas abouti à un consensus scientifique sur la qualité hydrogéologique du massif granitique.

En 1998, le Gouvernement a décidé la construction d’un laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne et la poursuite des études pour trouver un autre site dans une roche granitique. La recherche d’un site dans une roche granitique a finalement été abandonnée, la mission de concertation n’ayant pas abouti. L’Andra a toutefois poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les connaissances déjà disponibles sur les massifs granitiques français et sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays (Suède, Canada, Suisse). Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure en 2005 qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.

Concernant le coût du projet

Les déchets radioactifs ont été produits par l’usage que les générations passée et présente font de l’énergie nucléaire. Quelle que soit notre opinion sur cette source d’énergie, il nous appartient de ne pas reporter le problème des déchets existants sur les générations futures.

Le Parlement a créé l’Andra en 1991 pour assurer la gestion à long terme des déchets radioactifs. Depuis plus de vingt ans, l’Andra fonde son travail sur cette seule mission. Agence publique, indépendante des producteurs de déchets, elle porte un projet qui n’est pas dicté par la rentabilité financière mais par le seul souci de protéger de la manière la plus robuste possible l’environnement et les générations futures.

Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique, le chiffrage arrêté par l’Etat en 2005 était d’environ 15 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années (coût brut non actualisé). En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros, répartis également sur une centaine d’années (coût brut incluant une mise à jour de l’inventaire des déchets et des conditions économiques), avant le lancement des études de conception industrielle. L’Etat a demandé à l’Andra de finaliser son nouveau chiffrage en 2014, après prise en compte des suites du débat public et des études d’optimisation en cours. Sur cette base, le ministre chargé de l’énergie pourra arrêter une nouvelle estimation et la rendre publique après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et observations des producteurs de déchets, conformément au processus défini par la loi du 28 juin 2006.

A titre de comparaison, le coût de la gestion des autres déchets en France (déchets ménagers, entreprises, nettoyage des rues) est de l’ordre de 15 milliards d’euros par an.

QUESTION 1515

Posée par Thierry DE LAROCHELAMBERT (BELFORT), le 28/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°118 de M. Thierry De Larochelambert :

L'évaluation du coût final réel du projet reste très incertaine, particulièrement dans le contexte de crise économique actuel : de 14,1 G€ en 2003, le projet a été réévalué à 35 G€ par la Cour des Comptes en 2011. Quel sera le nouveau chiffrage en 2013-2014?

Les coûts d'assurance ne sont pas inclus dans le projet Cigéo : aucune assurance ne couvre les risques nucléaires dans aucun pays. Le budget national assumera-t-il les coûts des accidents ou catastrophes susceptibles de survenir dans l'installation?

Des évaluations indépendantes des coûts de contamination ne devraient-elles pas être menées?

Réponse du 06/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Pour un nouveau réacteur nucléaire, sur l’ensemble de sa durée de fonctionnement, le coût du stockage des déchets radioactifs est de l’ordre de 1 à 2 % du coût total de la production d’électricité. Au stade des études de faisabilité scientifique et technique, le chiffrage arrêté par l’Etat en 2005 était d’environ 15 milliards d’euros, répartis sur une centaine d’années (coût brut non actualisé). En 2009, l’Andra a réalisé une estimation préliminaire d’environ 35 milliards d’euros, répartis également sur une centaine d’années (coût brut incluant une mise à jour de l’inventaire des déchets et des conditions économiques), avant le lancement des études de conception industrielle. A titre de comparaison, le coût de la gestion des autres déchets en France (déchets ménagers, entreprises, nettoyage des rues) est de l’ordre de 15 milliards d’euros par an.

L’Andra a lancé en 2012 les études de conception industrielle de Cigéo avec l’appui de maîtres d’œuvre spécialisés qui apportent leur retour d’expérience sur d’autres projets industriels (construction de tunnels, d’ateliers nucléaires, d’usines…). L’Etat a demandé à l’Andra de finaliser son nouveau chiffrage d’ici l’été 2014, après prise en compte des suites du débat public et des études d’optimisation en cours. Sur cette base, le ministre chargé de l’énergie pourra arrêter une nouvelle estimation et la rendre publique après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et observations des producteurs de déchets, conformément au processus défini par la loi du 28 juin 2006.

Les risques nucléaires sont couverts par un régime spécifique de responsabilité civile nucléaire régie en France par les conventions de Paris et de Bruxelles. Celles-ci définissent notamment les dommages rattachés à ces risques, l'indemnisation des victimes et les niveaux de garanties requis. Plusieurs tranches de garanties sont prévues : une première à la charge de l'exploitant (qui doit faire l'objet d'une garantie financière, un contrat d'assurance par exemple), une seconde à la charge de l'Etat et enfin une dernière à la charge d'un fonds international.

En France, l’IRSN conduit des travaux sur le coût économique des accidents nucléaires entraînant des rejets radioactifs dans l’environnement. Selon les évaluations réalisées par l’IRSN, un accident grave représentatif engendrerait un coût global de quelque 120 milliards d'euros. Un accident majeur pourrait coûter plus de 400 milliards d’euros. http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx

Cependant, ce type d’accident ne peut s’appliquer à Cigéo : Cigéo n’est pas une centrale nucléaire mais un centre de stockage situé à 500 mètres de profondeur, qui sera peu vulnérable aux activités humaines comme aux catastrophes naturelles. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade des études, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en-deçà du seuil réglementaire qui imposerait des mesures de protection des populations (mise à l’abri, évacuation).

QUESTION 1514

Posée par Thierry DE LAROCHELAMBERT (BELFORT), le 28/01/2014

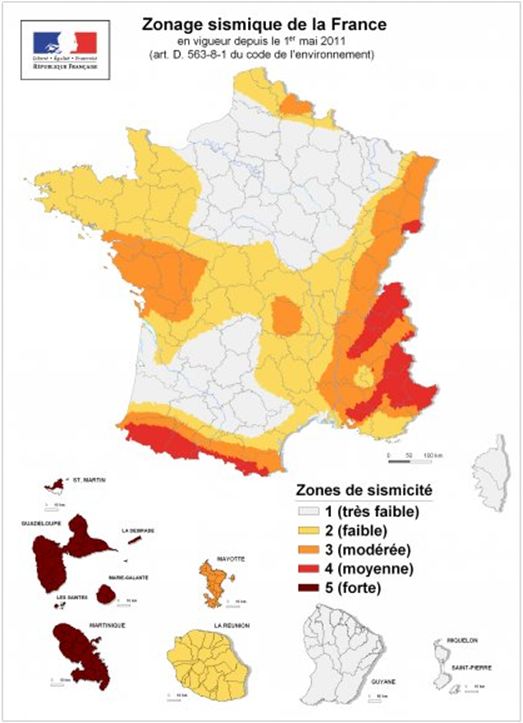

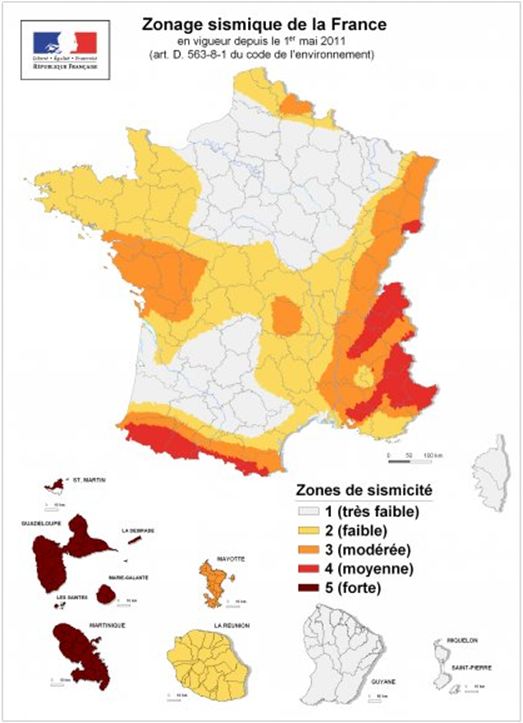

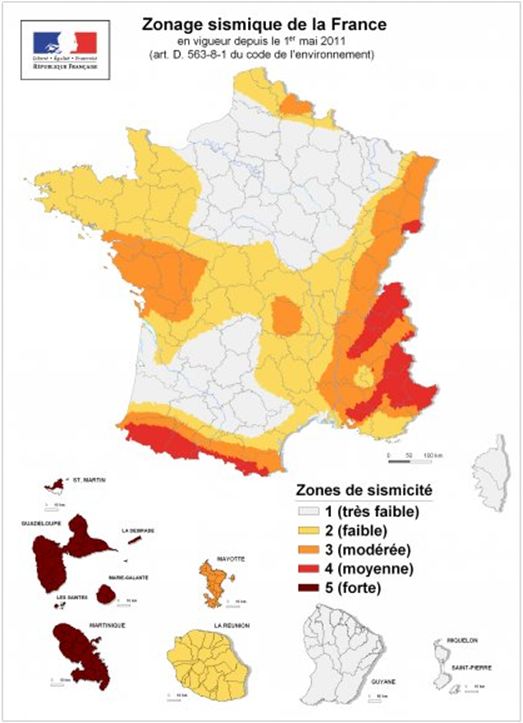

Question posée dans le cahier d'acteurs n°118 de M. Thierry De Larochelambert : Les incertitudes sismiques locales sont importantes (failles actives, séismes 5.9 du 22 février 2003 à Saint-Dié). Les conséquences d'un déplacement massif de couches d'argilite seraient la rupture de sbarrières géologiques. Ont-elles été négligées ou volontairement ignorées?

Réponse du 10/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

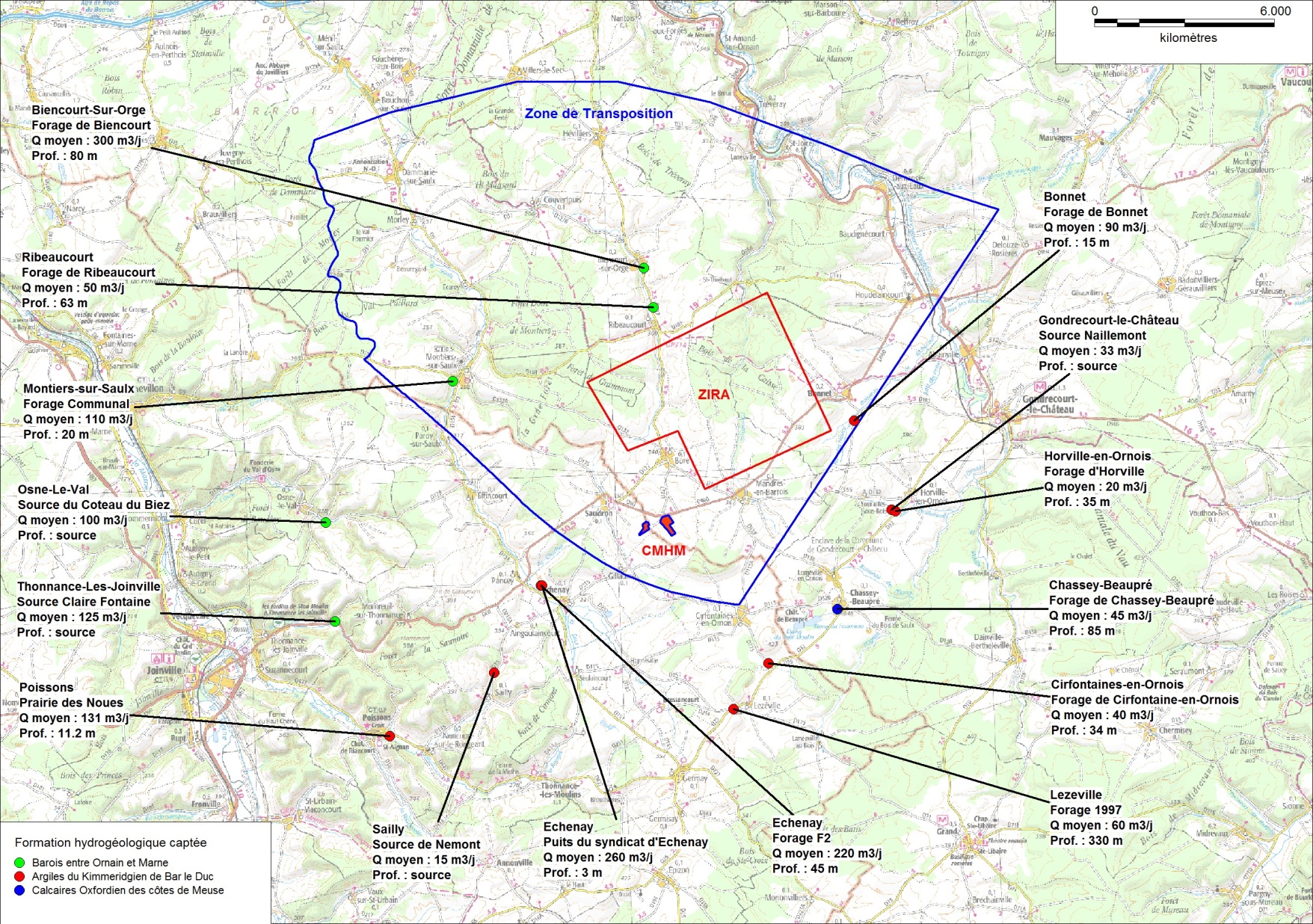

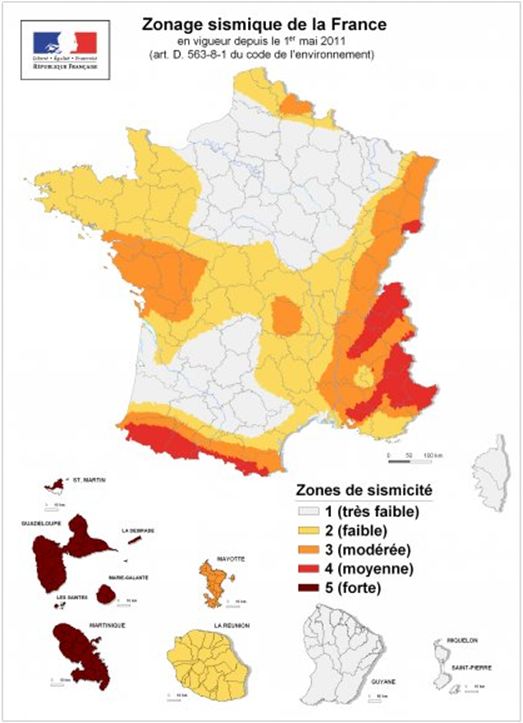

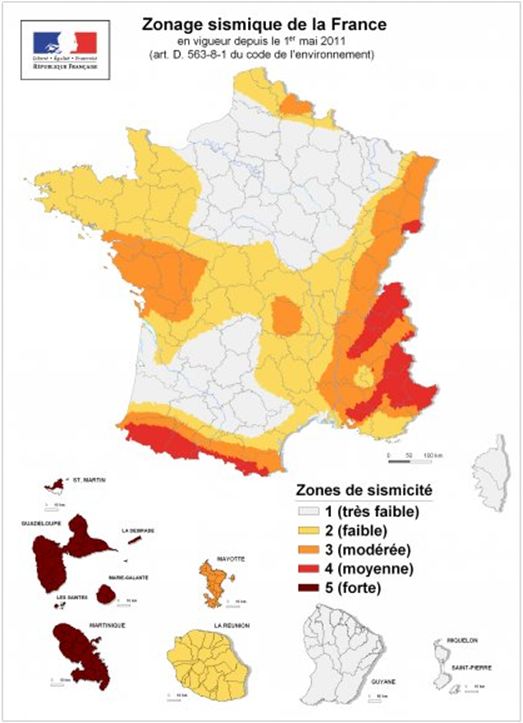

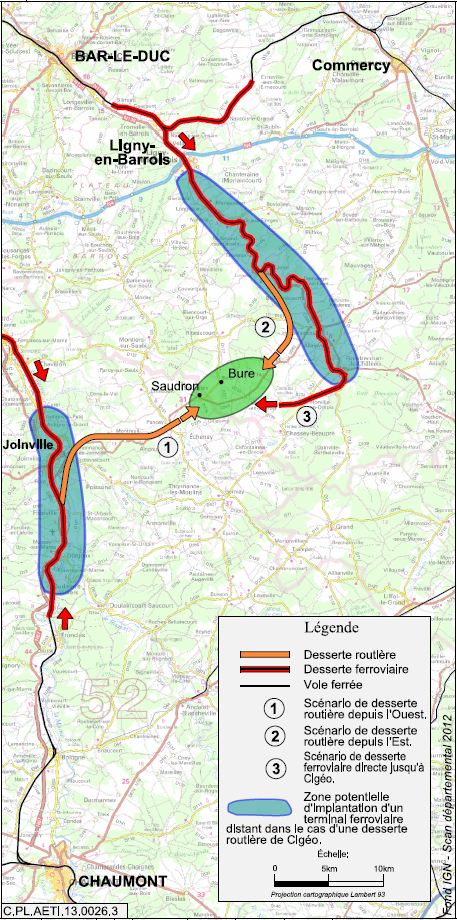

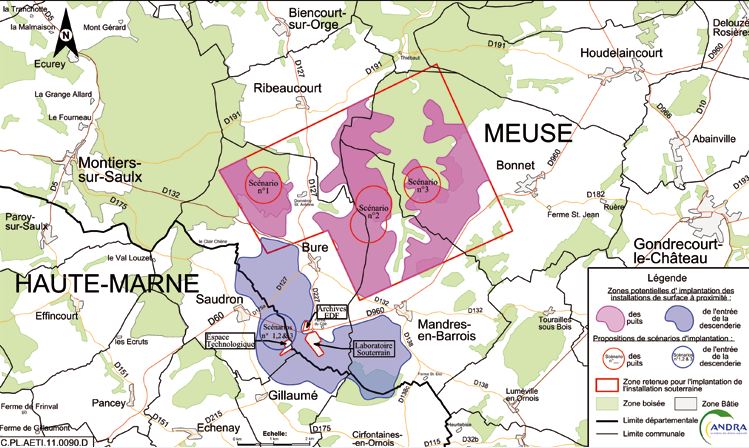

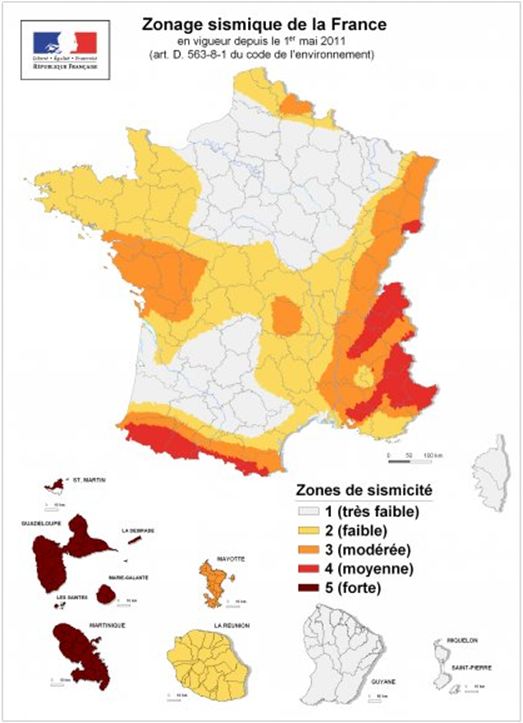

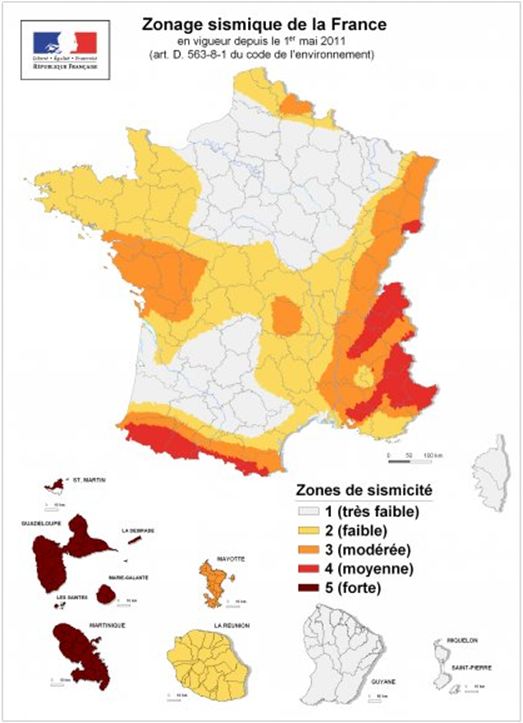

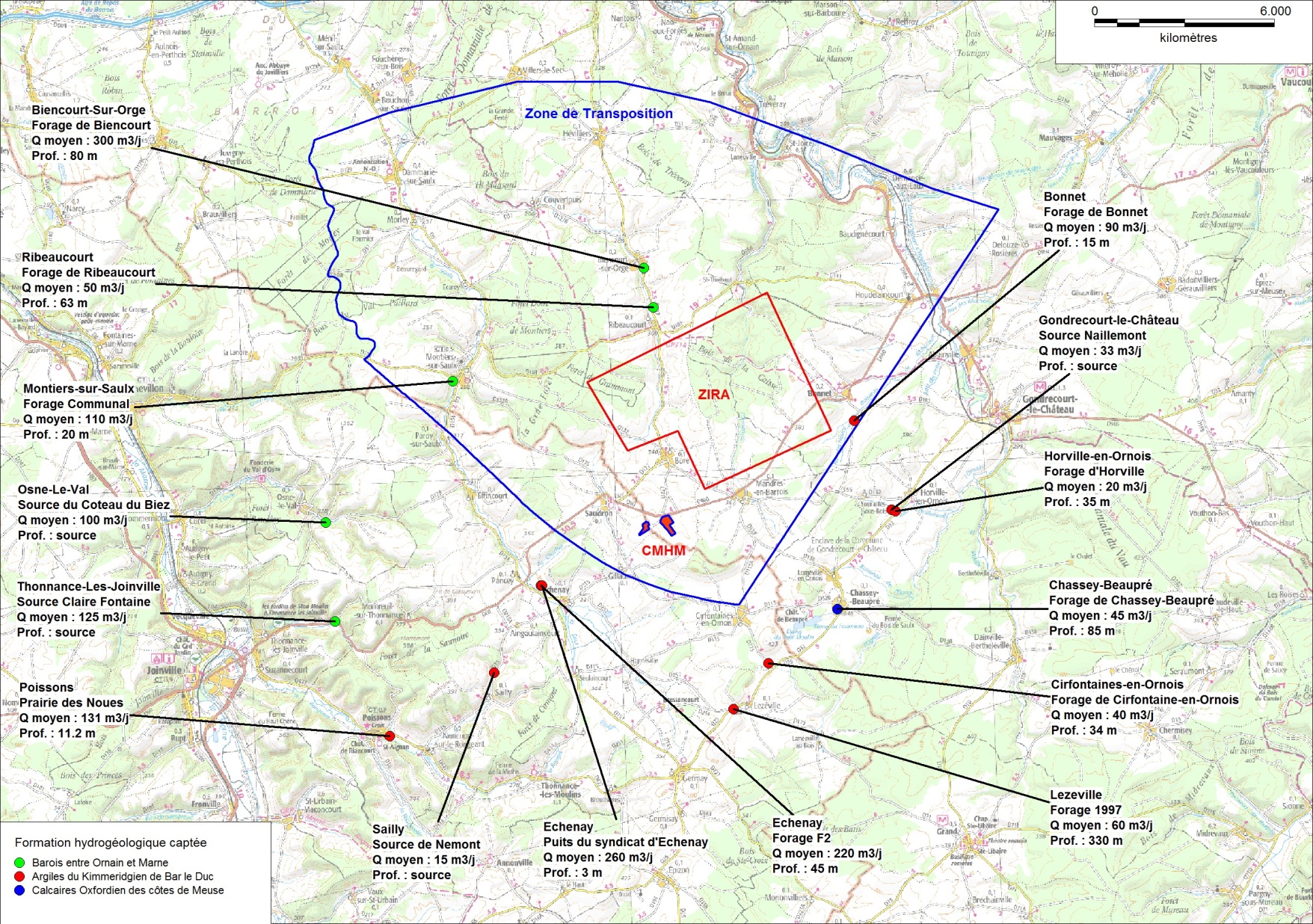

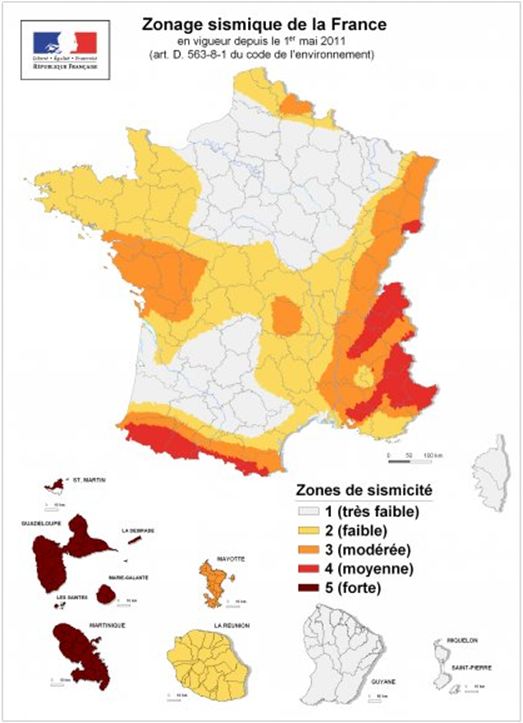

La zone retenue pour étudier la roche argileuse à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne a été choisie à l’écart des failles connues et les études menées par l’Andra ont ensuite permis de montrer qu’aucune faille n’est présente dans la zone d’implantation prévue pour Cigéo.

Le site de Meuse/Haute-Marne appartient à un domaine géologique stable, particulièrement favorable pour l’installation d’un stockage. L’activité sismique est en effet extrêmement faible, comme le prouvent les enregistrements de sismicité instrumentale (écoute sismique depuis 1961 à l’échelle de la France) et les chroniques historiques (séismes ayant été ressentis et/ou ayant occasionné des dégâts au cours des derniers 1 000 ans). Lorsque l’Andra a commencé à étudier le sud de la Meuse et le nord de la Haute-Marne, en 1994, elle avait connaissance des fossés de la Marne et de Gondrecourt, reportés sur toutes les cartes géologiques. La démarche de caractérisation géologique du site, avec tous les moyens d’études correspondant (cartographie, forage, sismique réflexion, images satellite), a consisté à :

- Identifier un site d’implantation précis à l’écart de ces deux failles, dans un secteur où les formations géologiques sont planes,

- étudier en détail ces deux systèmes de failles pour en connaître les caractéristiques et vérifier qu’elles ne peuvent pas avoir de conséquences sur le futur stockage.

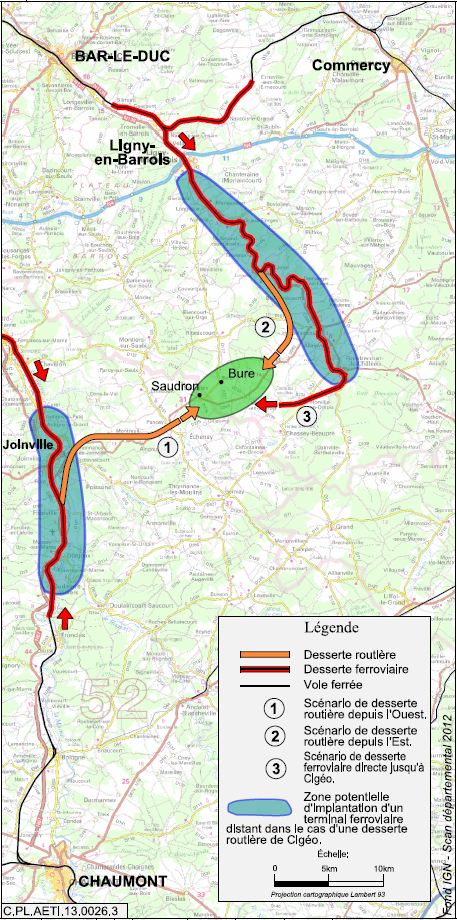

C’est ainsi que la zone de 30 km² étudiée pour l’implantation de l’installation souterraine (zone en rouge sur la carte) est, au plus proche, à 1,5 km du fossé de Gondrecourt, et à 6 km du segment le plus proche du système des failles de la Marne (le fossé de la Marne étant lui-même est à 14 km). Les analyses cartographiques montrent l’absence de mouvements de ces failles au cours des derniers millions d’années. Les derniers mouvements tectoniques du fossé de Gondrecourt datent de 20 à 25 millions d’années (datations de cristaux de calcite) ; les derniers mouvements des failles de la Marne sont du même âge ou plus anciens. La réalisation d’une écoute sismique dont le seuil de détection est très bas, et qui discrimine sans ambiguïté séismes naturels et tirs de carrières, permet d’affirmer l’absence de toute activité sur ces failles. En accord avec la réglementation en vigueur concernant la sûreté des installations nucléaires, les ouvrages de stockage sont toutefois dimensionnés pour résister aux séismes maxima physiquement possibles que pourraient générer ces failles si elles redevenaient actives dans le futur.

QUESTION 1513

Posée par Thierry DE LAROCHELAMBERT (BELFORT), le 28/01/2014

Questions posée dans le cahier d'acteurs n°118 de M. Thierry De Larochelambert :

La montée en puissance des énergies renouvelables et des politiques de sobriété-efficacité ne remet-elle pas d'ores et déjà en cause toutes les hypothèses sur lesquelles le projet Cigéo a été basé et présenté comme inéluctable?

Le graphite irradié (FA-VL) des anciens réacteurs UNGG est hautement contaminé par des éléments aussi nocifs que le chlore 36, le tritium 3H, le carbone 14, le nickel 63, le cobalt 60, le technetium 99, l'iode 129, le plutonium 239 et 240, l'américium 241, etc. et les procédés envisagés (chauffage à haute température, filtration ou lessivage à l'eau, etc) sont loin d'être au point (von Lensa et al., 2012). Le graphite ne devrait-il pas être exclu?

Pourquoi ce projet a-t-il été dimensionné à une échelle industrielle sans qu'aucune expérimentation en conditions réelles n'ait au préalable été réalisée sur plusieurs décennies comme pour n'importe quel projet industriel pour étudier sa faisabilité, sa réalisabilité et la tenue à long terme des colis nucléaires enfouis en galerie profonde, contrairement au projet de stockage géologique suédois (tests de corrosion et de retrait en cours sur 20 ans en vraie grandeur ; essais opérationnels avec 200 à 400 fûts, suivis par une évaluation sur plusieurs années (Rosborg et al., 2008)?

Le projet, apparamment structuré et défini, reste pourtant très flou en terme d'évolution, d'emprise au sol, de permis de construire, etc. N'est-ce pas un blanc-seing?

Le choix de l'argilite n'est pas le choix géologiquement le plus cohérent : déformation, plasticité, faillage, infiltrations, gestion des eaux souterraines menancent l'intégrité et l'étanchéité des structures béton et des fûts entreposés ; c'est un choix par défaut après les oppositions rencontrées sur les sites granitiques. Les vieux gisements granitiques des socles hercyniens me semblent à cet égard beaucoup plus fiables à très long terme. Ne faut-il pas reprendre cette option?

Réponse du 13/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

La montée en puissance des énergies renouvelables et des politiques de sobriété-efficacité ne remet-elle pas d'ores et déjà en cause toutes les hypothèses sur lesquelles le projet Cigéo a été basé et présenté comme inéluctable?

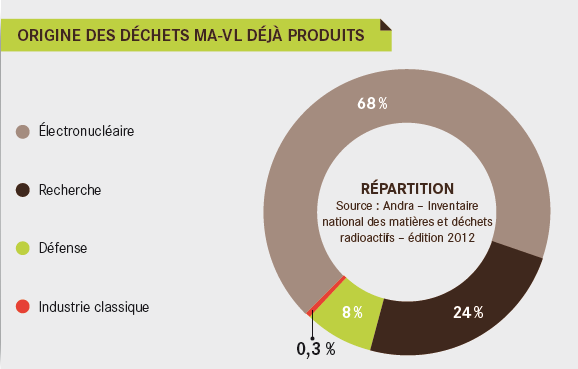

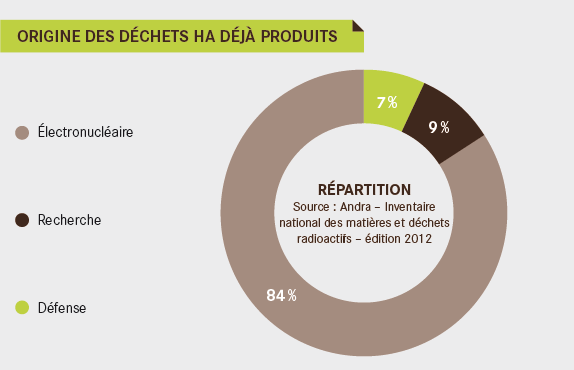

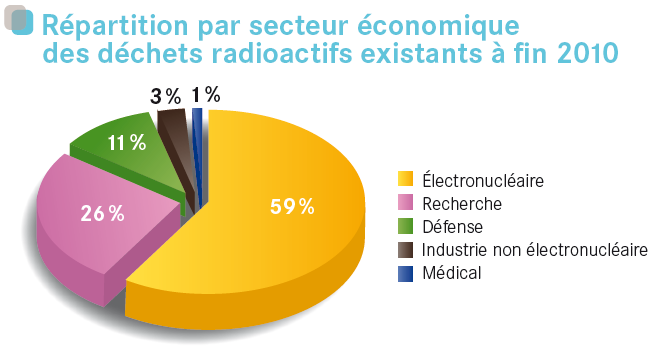

Cigéo est conçu pour prendre en charge les déchets les plus radioactifs produits par les installations nucléaires passées et actuelles. Le stockage est en premier lieu destiné aux déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue déjà produits depuis plus de 50 ans ainsi qu’aux déchets qui seront inévitablement produits quels que soient les choix énergétiques futurs.

Concernant les déchets qui seront produits dans les années à venir par les installations actuelles, différents scénarios ont été étudiés afin d’anticiper les conséquences sur la nature et les volumes de déchets qui seraient à stocker (d’une part poursuite de la production électronucléaire avec recyclage complet des combustibles usés*, avec une durée de fonctionnement des réacteurs de 40, 50, 60 ans, d’autre part arrêt de la production de l’industrie électronucléaire et stockage direct des combustibles usés). Ces scénario sont présentés dans le chapitre 1 du Dossier du maître d’ouvrage : ../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-1.pdf. A la demande du Ministère en charge de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, l’Andra, EDF et Areva ont étudié l’impact des différents scénarios établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique sur la production de déchets radioactifs et sur le projet Cigéo : ../docs/rapport-etude/20130705-courrier-ministere-ecologie.pdf

Cigéo est ainsi conçu pour être flexible afin de pouvoir s’adapter à d’éventuels changements de la politique énergétique. L’inventaire détaillé des déchets radioactifs pris en compte dans les études de conception de Cigéo est disponible sur le site du débat public (../docs/rapport-etude/dechets-pris-en-compte-dans-etudes-conception-cigeo.pdf). La nature et les quantités de déchets autorisés pour un stockage dans Cigéo seront fixées par le décret d’autorisation de création du Centre. Toute évolution notable de cet inventaire devra faire l’objet d’un nouveau processus d’autorisation, comprenant notamment une enquête publique et un nouveau décret d’autorisation.

* Les déchets produits par un éventuel futur parc de réacteurs ne sont pas pris en compte.

Le graphite irradié (FA-VL) des anciens réacteurs UNGG est hautement contaminé par des éléments aussi nocifs que le chlore 36, le tritium 3H, le carbone 14, le nickel 63, le cobalt 60, le technetium 99, l'iode 129, le plutonium 239 et 240, l'américium 241, etc. et les procédés envisagés (chauffage à haute température, filtration ou lessivage à l'eau, etc) sont loin d'être au point (von Lensa et al., 2012). Le graphite ne devrait-il pas être exclu?

Le projet de stockage profond Cigéo est conçu pour mettre en sécurité définitive les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre à long terme, en surface ou à faible profondeur. Des volumes supplémentaires de déchets sont ainsi prévus par précaution en réserve dans Cigéo, correspondant en particulier aux déchets qui, le cas échéant, ne pourraient pas être stockés dans le stockage à faible profondeur aujourd’hui à l’étude par l’Andra pour le stockage de déchets de faible activité à vie longue (réserve d’environ 20 % du volume de déchets de moyenne activité à vie longue à stocker). L’inventaire des déchets de graphite et les scénarios de gestion à l’étude pour ces déchets sont donnés au chapitre 4.2.1 du document Les déchets pris en compte dans les études de conception de Cigéo.

Pourquoi ce projet a-t-il été dimensionné à une échelle industrielle sans qu'aucune expérimentation en conditions réelles n'ait au préalable été réalisée sur plusieurs décennies comme pour n'importe quel projet industriel pour étudier sa faisabilité, sa réalisabilité et la tenue à long terme des colis nucléaires enfouis en galerie profonde, contrairement au projet de stockage géologique suédois (tests de corrosion et de retrait en cours sur 20 ans en vraie grandeur ; essais opérationnels avec 200 à 400 fûts, suivis par une évaluation sur plusieurs années (Rosborg et al., 2008)?

Creusé directement à environ 500 m de profondeur dans la formation argileuse, le Laboratoire souterrain permet de caractériser in situ les propriétés thermo-hydromécaniques et chimiques de l’argile, de déterminer les interactions entre le milieu géologique et les matériaux qui seront introduits lors du stockage (tests de corrosion en particulier), de mettre au point des méthodes de construction des ouvrages et de suivre leur comportement sur la durée, ou encore de tester des méthodes d’observation et de surveillance. Des essais de retrait de colis en vraie grandeur ont également été réalisés sur des maquettes en surface. Le Laboratoire n’est pas une installation nucléaire et il n’est pas possible d’y introduire un colis de déchets radioactifs. Les essais en conditions réelles devront être réalisés dans Cigéo. Cette démarche est similaire à celle mise en œuvre en Suède, où la demande d’autorisation de création du stockage est en cours d’instruction.

Si Cigéo est autorisé, le démarrage de l’exploitation se fera de manière progressive. Des premiers colis de déchets radioactifs pourraient être pris en charge à l’horizon 2025. Le stockage des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) débuterait en 2025 et se poursuivrait pendant plusieurs dizaines d’années. Pour les déchets les plus radioactifs, l’Andra propose de réaliser une zone pilote au démarrage du stockage pour stocker une petite quantité de déchets de haute activité (HA). Cette zone serait ainsi observée pendant une cinquantaine d’années et permettrait d’avoir un retour d’expérience important avant de commencer la phase de stockage des déchets HA à l’horizon 2075.

Le projet, apparamment structuré et défini, reste pourtant très flou en terme d'évolution, d'emprise au sol, de permis de construire, etc. N'est-ce pas un blanc-seing?

L’implantation des installations de Cigéo et sa construction progressive sont présentées aux chapitres 3 (../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-3.pdf) et 4 (../docs/dmo/chapitres/DMO-Andra-chapitre-4.pdf) du dossier du maître d’ouvrage.

Le choix de l'argilite n'est pas le choix géologiquement le plus cohérent : déformation, plasticité, faillage, infiltrations, gestion des eaux souterraines menancent l'intégrité et l'étanchéité des structures béton et des fûts entreposés ; c'est un choix par défaut après les oppositions rencontrées sur les sites granitiques. Les vieux gisements granitiques des socles hercyniens me semblent à cet égard beaucoup plus fiables à très long terme. Ne faut-il pas reprendre cette option?

Selon les pays et leur géologie, plusieurs types de roches sont étudiés pour l’implantation de stockages profond. Dans tous les cas, la conception du stockage soit être adaptée aux caractéristiques de la roche hôte et du site d’implantation.

Le granite est une roche avec une résistance mécanique importante, ce qui facilite le creusement des ouvrages souterrains. Cette roche peut néanmoins présenter des fractures par lesquelles l’eau peut circuler. Les concepts de stockage dans le granite étudiés en Suède et en Finlande prévoient des conteneurs de stockage en cuivre protégés par de l’argile gonflante placée entre ces conteneurs et le granite pour assurer le confinement à long terme de la radioactivité. L’Andra a poursuivi ses recherches sur le milieu granitique jusqu’en 2005, en s’appuyant notamment sur les travaux menés dans les laboratoires souterrains d’autres pays. Ces recherches ont conduit l’Andra à conclure qu’un stockage dans les massifs granitiques ne présenterait pas de caractère rédhibitoire mais que la principale incertitude porte sur l’existence de sites en France avec un granite ne présentant pas une trop forte densité de fractures.

L’argile est très peu perméable et possède la propriété de pouvoir fixer un grand nombre d’éléments chimiques grâce à sa microstructure en feuillets. La roche étudiée par l’Andra au moyen du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne possède des propriétés favorables pour confiner la radioactivité à très long terme : l’eau n’y circule pas, la couche est homogène et son épaisseur est importante (plus de 130 mètres). Aucune faille affectant cette couche n’a été mise en évidence sur la zone étudiée. Contrairement au granite, les galeries souterraines doivent être soutenues avec un revêtement en béton ou en acier. Plusieurs pays étudient également l’option d’un stockage dans l’argile (Belgique, Japon, Suisse).

QUESTION 1512

Posée par Eve SISMONDINI (SAINT-MIHIEL), le 22/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°153 de Mme Eve Sismondini : Les démonstration de l'Andra sont très techniques et seuls les ingénieurs et les spécialistes sont en mesure de les comprendre. Doit-on pour autant leur signer un chèque en blanc lorsqu'ils prétendent être prêts? Pourquoi aller si vite, pourquoi prétendre qu'il n'y a pas de risque ou que tous les risques ont été envisagés? Y a-t-il une activité humaine sans risque? Comment peut-on nous assurer aujourd'hui que les risques soulevés ces derniers mois par des chercheurs indépendants seront maîtrisés! Et les autres mis au jour demain? Qui peut prétendre aujourd'hui qu'ils sont tous écartés?

Réponse du 30/01/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

Il n’est pas question de signer un chèque en blanc à l’Andra. Il faut savoir que Les recherches menées par l’Andra font appel à une large communauté scientifique (10 organismes et établissements universitaires partenaires, 70 laboratoires académiques, participation à 12 programmes de recherche européens depuis 2006…). L’ensemble de ces travaux font l’objet de publications dans des revues à comités de lecture (50 à 70 publications scientifiques internationales par an depuis 10 ans) et sont évalués par des instances indépendantes, en particulier la Commission nationale d’évaluation, mise en place par le Parlement, et l’Autorité de sûreté nucléaire qui s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les grands dossiers scientifiques et techniques que l’Andra remet dans le cadre de la loi font l’objet, à la demande de l’Etat, de revues internationales sous l’égide de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE. Des expertises sont régulièrement commandées par le Comité local d’information et de suivi du Laboratoire souterrain sur les grands dossiers de l’Andra ou sur des sujets plus ciblés. Enfin, l’Andra a été évaluée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui, dans son rapport d’évaluation a considéré que « l’Andra est probablement l’un des établissements les plus évalués de France y compris et surtout dans son activité de recherche. »

Pour que le projet puisse être autorisé, l’Andra doit démontrer à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle maîtrise les risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture. Ainsi, conformément au principe de défense en profondeur, tous les dangers potentiels qui pourraient remettre en cause la sûreté de l’installation sont identifiés en amont de la conception. Des mesures sont prises par l’Andra pour supprimer ces risques quand c’est possible, surveiller l’installation pendant toute son exploitation pour détecter très rapidement tout incident et pour y remédier. Par précaution, l’Andra envisage cependant des scénarios accidentels et prévoit un ensemble de dispositions techniques complémentaires et redondantes pour prévenir toute dispersion de radioactivité et limiter les conséquences éventuelles de telles situations. L’évaluation réalisée par l’Andra, à ce stade de la conception, de l’impact des scénarios accidentels montre que leurs conséquences resteraient limitées, et nettement en deçà des normes réglementaires imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire.

QUESTION 1511

Posée par ADEPR (PONTFAVERGER-MORONVILLIERS), le 22/01/2014

Question posée dans le cahier d'acteurs n°148 de l'ADEPR : Si on regarde le projet Cigéo à la lumière des 50 ans vécus sur ce polygone de Pontfaverger-Moronvilliers, n'y a t-il pas lieu d'être inquiet?

Réponse du 07/02/2014,

Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :

Dans le cadre du recensement des sites et sols pollués, le CEA a déclaré le site du PEM, dans la base de données BASOL en mai 1997. L’ensemble du site fait l’objet d’une surveillance environnementale renforcée dont les résultats sont régulièrement transmis à l’ASND et au Préfet.

QUESTION 1510

Posée par ADEPR (PONTFAVERGER-MORONVILLIERS), le 22/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°148 de l'ADEPR : Le site de Moronvilliers vient tout juste de fermer, après seulement 55 ans d'activité, avec les meilleurs scientifiques du monde, l'un des ordinateurs les plus puissants d'Europe, des investissements sans limite budgétaire, la Loi TSN, les organismes censés protéger les habitants et le sol français tel que DREAL, DSND, ICPE, HCTISN, CEA, DAM, IRSN, INBS... et personne ne connait les lieux précis où ont été enfouis les matières radioactives. Dans quelles conditions d'entreposage cela a été fait? Quelles sont les matières chimiques et radioactives, les quantités? Dans combien de temps les radionucléides vont-ils migrer dans l'air, l'eau? Comment aller les rechercher alors que les puits d'expérimentations nucléaires sont profonds de 100 m (500 m pour Cigéo). Comment les repérer dans une zone de 500 hectares (25 km² pour Cigéo)?

Réponse du 07/02/2014,

Réponse apportée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) :

Dans le cadre du recensement des sites et sols pollués, le CEA a déclaré le site du PEM, dans la base de données BASOL en mai 1997. L’ensemble du site fait l’objet d’une surveillance environnementale renforcée dont les résultats sont régulièrement transmis à l’ASND et au Préfet.

QUESTION 1509

Posée par ADEPR (PONTFAVERGER-MORONVILLIERS), le 22/01/2014

Question posée dans le cahier d'acteurs n°148 de l'ADEPR : Comment faire croire que la mémoire de Cigéo ne sera jamais mise en défaut sur les centaines de milliers d'années futures?

Réponse du 28/01/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

L’objectif du stockage profond est de protéger à très long terme l’homme et l’environnement de la dangerosité des déchets les plus radioactifs. La sûreté à très long terme du stockage doit être assurée de manière passive, sans dépendre d’actions humaines. Cela repose notamment sur le choix du milieu géologique et sur la conception du stockage. Cette solution reste sûre à long terme, même en cas d’oubli du site, contrairement à l’entreposage. C’est une des raisons qui a conduit, en 2006, le Parlement à retenir la solution du stockage profond.

Malgré cette robustesse du stockage même en cas d’oubli, l’Andra conçoit Cigéo avec l’objectif d’en conserver la mémoire et de la transmettre aux générations futures le plus longtemps possible. Des solutions d’archivage de long terme existent pour les centres de stockage de surface exploités par l’Andra et font l’objet de revues périodiques. Le retour d’expérience montre que ces solutions paraissent robustes pour au moins les 500 premières années. Ainsi, pour Cigéo, l’Andra prévoit qu’un centre de la mémoire perdurera sur le site. Il pourra accueillir le public et comprendra notamment les archives du Centre.

De manière générale, le maintien de la mémoire doit aussi impliquer les acteurs locaux, qui peuvent prendre le relai en cas de défaillance de l’Andra ou de l’État. L’Andra veille d’ores et déjà à les informer sur les enjeux associés à la mémoire et étudie avec des anthropologues, des philosophes ou encore des artistes les facteurs qui peuvent favoriser la transmission de la mémoire. La surveillance du site contribuera également au maintien de la mémoire du stockage, aussi longtemps que les générations futures décideront de la poursuivre.

L’Andra a lancé en 2010 un programme d’études pour proposer des outils qui rendent cette transmission plus robuste sur une échelle de temps millénaire. Des pistes se dessinent tels des marqueurs de surface, mais aussi des rendez-vous réguliers à mettre en place au niveau des populations locales.

En tout état de cause, comme il est impossible de garantir notre capacité à communiquer avec des êtres vivant dans plusieurs milliers d’années, c’est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes.

QUESTION 1507

Posée par Geoffroy MARX (VERDUN), le 30/01/2014

Questions posées dans le cahier d'acteurs n°139 de M. Geoffroy Marx : Que se passera-t-il lorsqu'un évènement politique majeur viendra perturber la construction du site au cours des cent prochaines années? Un parti politique opposé au projet qui arriverait au pouvoir? Une perte de souveraineté liée au développement des prérogatives européennes? Un nouveau conflit armé sur le territoire français? Ou simplement la montée en puissance d'un mouvement écologiste radical qui bloquerait le site? En outre, au regard de l'importance du projet et de sa proximité avec d'autres états européens, une prise de décision et un encadrement à l'échelle européenne ne serait-elle pas préférable?

Réponse du 13/02/2014,

Réponse apportée par l’Andra, maître d’ouvrage :

L’histoire industrielle récente fournit des exemples d’installations qui ont été exploitées pendant plus d’un siècle. Sous leur forme moderne, l’exploitation des mines de fer lorraines et l’industrie sidérurgique qui l’a accompagnée se sont ainsi déroulées depuis approximativement le milieu du XIXème siècle, pour se terminer vers la fin du XXème, à la fin des années 80.

Le Parlement a fait le choix de confier la gestion des déchets radioactifs sur le long terme à un établissement public pérenne, directement rattaché à l’Etat, et non à une société privée. La loi du 28 juin 2006 a également institué un dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme. Il prévoit la constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés par les exploitants nucléaires, sous le contrôle de l’Etat.

La société et la géologie ont chacune leur rôle à jouer pour permettre une gestion sûre des déchets radioactifs. A l’échelle de quelques dizaines d’années, la société doit être en capacité d’assurer une gestion active des déchets radioactifs qu’elle produit, qu’ils soient entreposés dans des bâtiments en surface sur les sites des producteurs de déchets radioactifs ou stockés en profondeur dans Cigéo si sa création est autorisée. Au-delà de quelques centaines d’années, la pérennité d’un contrôle institutionnel ne peut être garantie. Compte tenu de la durée pendant laquelle les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue resteront dangereux (plusieurs centaines de milliers d’années), seul le stockage profond, qui assure le confinement de la radioactivité de manière passive grâce au milieu géologique, est à même de garantir la protection de l’homme et de l’environnement à très long terme.